구둘래 제공

비가 내린 지 벌써 한 달이 다 된 것 같습니다. 비가 너무 오니 장날이 돼도 장꾼들이 없습니다. 장사도 안 되고 농사일도 안 되고 공사도 못하고 세상이 돌아가지를 않습니다. 다들 이러다 굶어 죽겠다고 걱정이 대단합니다. 찌푸리고 구질구질한 날씨가 이어지니 사람들이 뚱하고 훨씬 사나워진 것도 같습니다.

어느 날부터인가 장대 같은 비가 쉬지 않고 밤낮 사흘을 내리고 있습니다. 뉴스는 온통 물난리 얘기뿐입니다. 둑이 터지고 마을이 수몰되고 인명 피해가 속출한다고 합니다. 평창에 비가 많이 와도 시루목 고개로 물이 넘었다는 소리는 아직 들어보지 못했습니다. 그런데 이번 장마에는 아무래도 물이 시루목 고개로 넘칠 것 같다고 합니다. 물이 시루목 고개를 넘으면 평창 시내 가게 가운데 무사할 집이 없습니다. 그것도 낮이 아니고 밤이니 사람들 걱정이 더합니다.

다들 피난 갈 준비를 합니다. 미리 피난 갈 준비를 했다가 물이 넘치면 학교 뒷산 쪽에 가기로 했습니다. 아이들에게 두꺼운 옷을 입히고 어른들도 두꺼운 옷을 입습니다. 벌써 가게마다 손전등이 다 팔렸다고 합니다. 집에 물이 들어오면 소용 있을지는 모르지만 물건을 될 수 있는 대로 선반 위 높은 곳에 얹었습니다.

아들만 둘인 수호 아빠는 자기네는 중요한 물건과 이불 보따리를 챙겼다고 합니다. 아빠가 이불 보따리 위에 큰아들을 지고 중요한 물건을 들고 갈 거랍니다. 엄마는 작은아들을 업고 비상 양식을 들고 간답니다. ‘아들딸 구별 말고 둘만 낳아 잘 키우자’ 하던 시절이었습니다. 수호 아빠는 역시 아이를 둘만 낳은 게 아주 현명한 일이라고 합니다. 6남매나 둔 소영이네는 할머니가 낮에 아이들을 데리고 미리 살구실(지명) 집으로 피난을 가셨다고 합니다. 집집에 자가용이 없어서 다들 걸어다니던 세월이었습니다.

우리 집은 아이가 셋이니 아무리 보따리를 챙겨도 무엇을 가져갈 수 없습니다. 남편이 큰아들을 업고 막내딸을 안고 가기로 했습니다. 나는 큰딸을 업고 앨범과 집문서와 통장과 돈이 든 가방을 들고 가기로 했습니다. 수호네처럼 비상 양식도 이불도 가져갈 수 없습니다. 남편이 “뭔 놈의 여편네가 닭장의 닭알 낳듯이 해마다 무슨 애를 낳아서 피난도 못 가게 생겼다”고 소리칩니다. 남편은 큰 강이 없는 제천 고암리 출신이라 낮에 평창강이 차오른 걸 보고 와서 더 겁먹은 것 같습니다.

어른들은 시루목 고개에 물이 넘치는지 줄지어 망봅니다. 여름이지만 밤공기는 썰렁해서 이불이 없으면 곤란할 것 같습니다. 다행히 시루목 고개에 물이 넘지 않아 모두 다 짐을 풀었습니다. 다음날 오랜만에 날씨가 활짝 개었습니다. 세상을 집어삼킬 듯이 사납던 날씨는 언제 그랬냐는 듯 잠잠해지고 눈부신 해가 비춥니다. 사람들은 오랜만에 마당을 쓸면서 어제 시루목 고개에 물이 넘치지 않아 다행이라고 합니다.

수마는 세상을 할퀴고 많은 슬픔을 남겼습니다. 친정 동네에서 스무 살도 안 된 남자애 셋이 강가에서 물 구경을 하다가 한 아이가 서 있는 발밑이 뚝 떨어져 흙탕물에 휩쓸려 떠내려갔답니다. 너무 기막혀서 이웃 사람들도 할 말을 잃었습니다.

학교에 간 막내 여동생이 울면서 왔습니다. 왜 우느냐고 물어도 너무 서럽게 울면서 대답을 못합니다. 막냇동생에겐 예쁜 친구가 있었습니다. 얼굴도 예쁘게 생겼는데 목소리는 더 예뻤습니다. “너는 이다음에 아나운서를 해라” 하니, 학교 선생님도 그런 말씀을 하신다고 합니다. 아이가 아주 밝고 예뻐서 어렵게 사는 줄 몰랐습니다. 그 친구는 아무도 없이 할머니랑 산 밑 오두막집에서 살았답니다. 할머니가 엄격해서 절대 다른 데서 자는 것을 허용하지 않았다고 합니다. 그 밤에 숙제 때문에 친구네 집에 갔다가 비가 와도 굳이 늦게 집에 돌아왔다고 합니다. 할머니와 같이 자는데 산사태가 나서 손녀 자는 자리까지만 쓸고 지나갔답니다. 날이 밝아 찾아보니 저 마을 끝까지 떠내려가 흙더미 아래 발이 보여서 끌어내니 그 친구였답니다.

약수초등학교 아저씨는 얼굴이 상처투성이가 되어 절름거리며 왔습니다. 산사태로 흙더미가 집을 덮쳤는데 아내와 큰딸은 살아나오고 자기는 떠내려가다 나뭇가지에 걸려 살아났는데, 막내딸은 주검도 찾지 못했답니다. 가끔 장날이면 보던 순박하고 맑은 네 가족은 우리와는 친척 같은 사이였습니다. 아저씨가 울면서 하는 이야기를 같이 울면서 들었습니다. 뭐라 위로할 말이 없습니다. 세상에 무슨 말이 위로가 되겠습니까. 그냥 남은 가족 입으라고 옷을 사고 우선 한 상을 차릴 만큼의 그릇과 양은솥, 큰 냄비, 작은 냄비를 사서 주며 힘내시라고, 남편이 아저씨를 버스부(터미널)까지 모셔다드렸습니다.

살구실 산비탈에 33살 생일 선물로 받은 조그만 원두충 밭이 있습니다. 남편이 정성을 다해 가꾸던 밭입니다. 장마가 지난 뒤 잠깐 가보기로 했습니다. 밭 가운데 제일 실하고 좋은 부분을 산사태가 쓸고 지나갔습니다. 세상 어떤 슬픈 소식보다 가슴이 싸하고 저렸습니다. 남의 죽음이 내 고뿔(감기)만 못하다는 속담이 실감 나는 순간이었습니다. 그래도 나는 평소 정이 있는 사람이라고 자부하며 살았는데, 원두충 밭을 보자마자 그것은 순간적으로 지나가는 생각이었습니다. 세상 어떤 슬픈 사건보다 내 손해를 가장 슬프고 가슴 저려하는 속물스러운 나를 보았습니다.

전순예 1945년생·<내가 사랑한 동물들> 저자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

헌재, 형제자매·패륜가족에 ‘무조건 유산 상속’ 제동

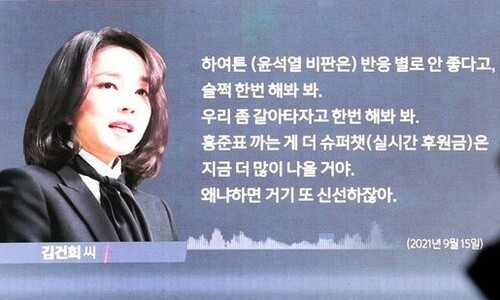

대법, ‘김건희 녹취’ 공개한 서울의소리에 “1천만원 배상하라”

‘김건희 주가조작’ 언급만 하면…방심위·선방위 벌써 5번째 제재

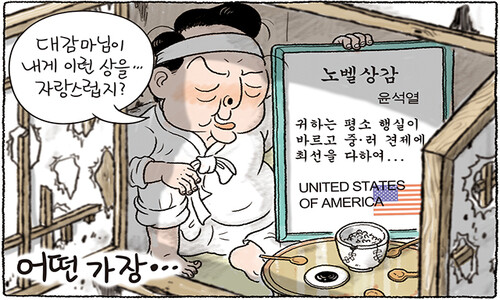

4월 26일 한겨레 그림판

“윤석열·기시다 노벨평화상 감”…대통령실, 언론에 커트 캠벨 발언 공지

민희진 “빨아먹고 찍어 누르기”…하이브 “무속인 코치받아 경영”

친명도 이게 맞나…‘찐명’ 박찬대 민주 원내대표 단독 출마 기류

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

생존 해병 “임성근, 가슴장화 신고 급류 들어가라 지시했다”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나