스토킹처벌법에도 막지 못한 살인사건의 피의자가 서울중앙지법을 나오고 있다. 연합뉴스

제1384호 ‘국회가 서둘렀다면’에서 2021년 10월21일 시행되는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(스토킹처벌법)의 내용을 소개했다. ‘국회가 조금만 서둘렀다면, 법이 빨리 시행됐다면 죽음을 막을 수 있었을까’라는 질문도 던졌다. 그러나 법 시행 한 달이 채 안 된 11월19일, 스토킹 피해로 경찰의 신변보호를 받던 30대 여성이 옛 연인인 35살 남성에게 살해되는 사건이 일어났다. 피해자가 2021년 5차례(6월26일, 11월7일, 11월8일, 11월9일, 11월19일) 경찰에 신고했음에도 죽음을 막지 못했다. 법을 현장에서 적용하는 경찰도 문제였다. 앞서 전문가들이 우려한 법 자체가 가진 빈틈도 드러났다.

스토킹처벌법은 경찰에게 ①긴급응급조치(△100m 이내 접근 금지 △전기통신을 이용한 접근 금지)와 ②잠정조치(①+△서면경고 △유치장·구치소 최장 1개월 유치) 권한을 준다. 법을 거칠게 요약하면 ①은 스토킹 행위가 ‘지속적 또는 반복적으로 행해질 우려’가 있을 때, ②는 ‘스토킹범죄가 재발할 우려가 있다고 인정’될 때 경찰이 법원 결정에 따라 권한을 행사할 수 있다. 그러나 경찰은 11월7일 ①을, 11월9일 ②를 취하면서도 가장 강한 조처인 피의자의 유치장·구치소 유치 조처를 하지 않았고, 피의자는 피해자 집을 자유롭게 찾아가 범행을 저질렀다. 피해자의 신고 이력을 봤을 때 피의자의 행위는 스토킹범죄 요건인 ‘지속성’ ‘반복성’을 충족한 것으로 보이는데 경찰이 인신구속을 하지 않았다. 게다가 경찰은 피의자에 대해 정식 사건 접수 절차인 입건도 하지 않았다. 경찰이 소극적으로 판단했다는 비판이 나오는 이유다. 11월7일 피해자 신고로 피의자와 경찰이 마주쳤지만 경찰은 “피의자가 임의동행을 거부해 현행법상 강제할 수단이 없어 신병을 확보하지 못했다. 피해자 보호에 중점을 뒀다”고 해명한다.

가정폭력처벌법에 있는 ‘피해자 보호명령제도’(피해자가 경찰·검찰 수사 단계를 거치지 않고도 바로 법원에 가해자 퇴거, 접근금지 신청)가 스토킹처벌법에 없는 것도 한계로 지적된다. 피해자가 보복이 두려워 처벌 의사를 밝히지 않는 경우가 많아 범죄 예방을 위해 스토킹처벌법상 반의사불벌 조항의 삭제가 필요하다는 의견도 있다.

경찰은 이제야 ‘스토킹범죄대응개선 태스크포스(TF)’를 만들겠다고 했다. 이번 사건에서 피해자가 스마트워치(위치추적·비상호출 장치)를 눌러 경찰에 신고했지만 위치값 오차로 경찰관이 엉뚱한 곳으로 출동했는데, 시스템과 매뉴얼도 개선할 예정이다. 법을 정비하고 이를 실행하는 사람과 시스템을 바꾸려면 갈 길이 멀다.

무엇보다 정치권이 바뀌려면 갈 길이 아득하다. 최근 계속되는 여성 대상 ‘교제살인’에 ‘여성을 죽이지 마라’고 호소하자 “선거 때가 되니까 또 슬슬 이런저런 범죄를 페미니즘과 엮는 시도가 시작되고 있다” “남성을 잠재적 가해자로 일반화하지 말라”고 범죄를 ‘젠더 갈등’ 프레임으로 치환하는 발언을 당당하게 하는 이가 한 정당의 대표로 있는 게 2021년의 현실이다.

이승준 <한겨레> 사회부 이슈팀장 gamja@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

조국 “윤 대통령, 내가 제안한 만남도 수용하길”

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

대통령실 “윤 대통령-이재명 회담, 날짜·형식 정해지지 않았다”

‘죽은 듯 드러누운’ 장애인들, 장애인의 날에 체포됐다

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

![동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각] 동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/0418/20240418503972.jpg)

동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]

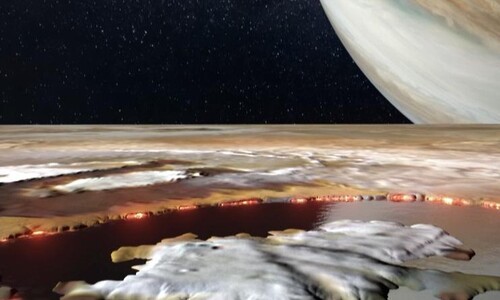

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

![35년 만에 ‘공식화’된 지옥 [뉴노멀]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0826/53_16614505800013_9916614505595737.jpg)

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)