사형 기다리는 남자와 자살 기도한 여자의 만남, … 슬픔 자아내는 천상남녀 강동원·이나영의 연기, 멜로영화 흥행 조짐 보여

▣ 신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr

그렇다. 이야기는 뻔하다. 죽고 싶은 여자와 죽게 되는 남자가 있다. (당연히 멜로영화니까) 죽고 싶은 여자는 죽게 되는 남자를 만난다. 다만 활보하는 거리가 아니라 교도소 면회실에서 만난다. “내 좀 그냥 죽게 내버려두라”고 외치는 정윤수(강동원)에게 문유정(이나영)은 질문을 던진다. “당신은 왜 그렇게 죽고 싶어하죠?” 유정의 질문은 유정의 자문이기도 하다.

이렇게 질문은 둘을 잇는 다리가 된다. (또다시 당연히) 여자와 남자는 서로의 상처를 알아보고, 서로에게 비밀을 털어놓고, 서로를 사랑한다. 그들이 간직한 비밀도 뻔하다. 여자는 열다섯의 상처가 덧나서 세 번이나 자살을 시도했고, 남자는 자신에 대한 형벌로 피할 수도 있었던 사형을 묵묵히 기다린다.

‘천사’의 이미지를 지닌 사형수, 강동원

에서 동네 양아치와 이주 여성을 나란히 세웠던 송해성 감독은 (이하 우행시)에서는 아무것도 가져본 적이 없는 남자와 모든 것을 가진 것처럼 보이는 여성을 마주 세운다. 남자는 불우한 성장기를 거친 사형수고, 여자는 부유한 집안 출신의 대학 강사다. 는 그들이 살아온 환경은 다르지만, 그들의 상처는 같은 수 있다고 말한다. 유정은 윤수에게 “우리, 똑같네요. 남들 보기엔 먼지만 한 가시 같아도, 그게 내 상처일 땐 우주보다 더 아픈 거니까”라고 말한다. 사형수인 윤수는 “죽는 게 당연하다 생각했는데, 사는 게 지옥 같았는데… 저, 살고 싶어졌습니다”라고 고백한다. 굳이 사랑한다고 말하지 않아도, 그들은 서로의 상처를 눈물로 핥아주고 살아갈 이유를 찾는다. 하지만 그들의 행복한 시간은 오래가지 못한다. 예정된 슬픔이 그들을 기다린다.

사형수 윤수는 아니 강동원은 지상에 버려진 천사처럼 보인다. 원래 그의 얼굴에서는 숨길 수 없는 낯가림이 드러난다. 게다가 머리를 짧게 자르자 갸름한 얼굴선에 ‘각’이 살아난다. 덧붙여 푸른 수의는 고난의 상징처럼 강동원의 어깨에 천사의 날개를 달아준다. 그가 쏘아보면 분노한 천사의 눈빛이 되고, 슬며시 웃으면 해맑은 천사로 변한다. 하늘이 축복하시어, 강동원에게는 천상의 미모뿐 아니라 천상의 미모에 드리운 지상의 그늘도 주셨다. 또한 스스로 노력하시어, 천상의 얼굴로 세상의 고난을 어떻게 표현할지 익히고 있다. 아직은 폭발력이 2% 부족해 보이지만, 200%의 미모는 2%의 연기력을 채우고 남는다. 이러니 세상에 던져진 천사 같은 사형수 역에 그만한 적임은 없었을 듯싶다.

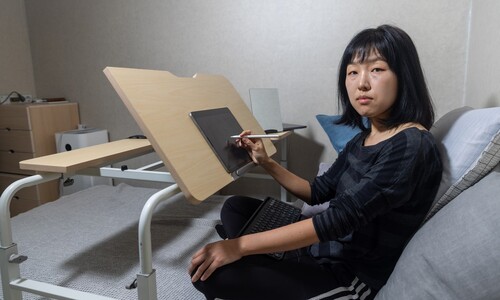

이렇게 아름다운 사형수라니, 아름다운 사형수의 가슴 저미는 사랑이라니, 도저히 눈물짓지 않고는 배기기 힘들다. 심지어 어려서 ‘부모님께’ 버림받고, 커서는 애인의 수술비를 마련하려다 돌이킬 수 없는 죄를 저질렀다는 유행가 가사 같은 사연도 강동원의 미모라면 조금은 용서가 된다. 상처받은 자와 연민하는 자를 동시에 표현하기에 이나영만큼 적절한 배우도 드물다. 이나영이 연기하는 유정은 허공에 뜬 듯한 얼굴 너머로 상처를 숨기고, 말줄임표를 써가면서 상처를 고백한다. 이나영의 연기는 무난하지만, 유정이 지닌 상처가 낯익은 상처여서 ‘이나영표’를 넘어서지는 못한다. 그래도 어쩌랴. 선남선녀(善男善女)를 선남선녀(仙男仙女)로 오독하게 만드는 천상남녀의 눈물 연기에 함께 눈물을 흘리지 않을 재간이 없다. 노련한 조연의 연기는 영화에 온기를 불어넣는다. 강신일, 정영숙, 윤여정, 오광록, 김지영 등 중견 연기자들은 예상을 뛰어넘지는 못하지만, 기대를 배반하지도 않는 연기를 보여준다.

송해성 감독의 연출은 신파조의 노래를 발라드로 변주해서 부르려 애쓰는 가수를 닮았다. 처럼 이야기의 이면에 숨은 진실로 관객의 등을 때리고 심장을 후벼파는 의외성의 선물은 없지만, 감독은 신파로 흐르기 쉬운 이야기를 적당한 선에서 멈춰 세우는 연출력을 보여준다. 때때로 영화의 줄거리와 감독의 자의식이 충돌하는 듯, 영화의 감정선은 흐르다 멈춘다. 때때로 감독은 ‘이건 너무 신파 아냐?’ 하면서 멈칫멈칫하는 것처럼 보인다. 강동원의 연기도 눈물의 뇌관을 정확히 누르기에 아직은 마지막 한 방이 부족하다.

사형제도의 비인간성을 에돌아 묻는다

공지영의 동명소설을 원작으로 한 은 사형제 폐지 문제를 정면으로 응시하지 않지만, 외면하지도 않는다. 감독은 사형이 집행되는 장면을 찬찬히 보여주면서 사형제의 비인간성을 에돌아 묻는다. 또 는 사형수뿐 아니라 사형 집행자들(공무원)의 고통도 배우는 우리들의 유익한 시간이 된다. 아이가 생기지 않는 교도소 공무원의 한마디(“(점쟁이가 말하길) 아버지가 손에 피를 묻혀서 아이가 아버지를 무서워한대”)는 사형제가 죽이는 인간성이 사형수의 것만이 아님을 깨닫게 한다. 사형제의 아이러니는 윤수의 동생이 좋아했다는 애국가를 통해서도 드러난다. 국가에 의해 살해당하면서도 국가를 찬양하는 노래를 부르는 아이러니를 통해 는 사형제의 아이러니를 보여준다. 무엇보다 를 보고 나면, 용서가 용서를 낳고 용서가 용서를 부른다는 평범한 진리를 새삼스레 깨닫는다. 그것으로 족하지 않을까. 9월14일 개봉한다. 벌써부터 멜로영화 사상 가장 많은 스크린을 확보할 것 같다는 전망이 나올 만큼 흥행의 조짐이 보인다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

영탁 ‘니가 왜 거기서 나와’ 등 음원 사재기…검찰, 불구속 기소

‘직구 파동’에 날아온 돌직구…“어떻게 이렇게 서민 못살게 하는 데 진심인지”

“수류탄 안전핀 뽑고 던지지 않아”…32사단 훈련병 사망, 교관 부상

32사단 신병교육 중 수류탄 터져…훈련병 사망, 교관 중상

야권 ‘채상병 특검법’ 재의결 예고…국힘은 ‘17표 이탈 저지’ 총력전

김건희 여사, ‘단독’ 공개 행보…우크라 아동 그림 보며 “세계 평화 피어나길”

‘VIP 격노설’ 엇갈리는 김계환–박정훈, 공수처 대질조사 불발

공연 전날 쓰러진 50대 테너…2명 살리고 천국 무대로

‘정권 치명타’ 될 채상병 특검…‘방탄 거부권’ 현실화에 극한 대치

징역 20년 구형 받은 습격범 “자연인 이재명에 미안”