한겨레 김성광 기자

2005년 11월21일

30시간 뒤면 아주 재미있는 곳으로 간다. 죽도록 싫다면서 3년이란 시간을 목매달고 있는 곳이다.

이번엔 조금 이상하다. 즐거울 것 같다. 모르는 문제를 만나도 반가울 것 같다. 어려운 문제는 어려운 대로, 쉬운 문제는 쉬운 대로 즐길 수 있을 것 같다. 한 문제, 한 문제 차근차근 읽고 예쁘게 풀어줄 거다.

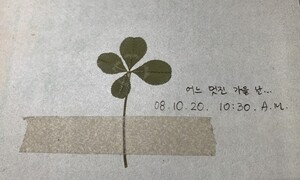

매일 오전 여섯 시 반. 졸린 눈 비비며 일어나 골방 책상에 앉았다. 가을이 되면서 방바닥은 차가워졌지만, 한낮에 햇살이 들면 또 그런대로 따뜻했다. 종종 점심을 먹은 뒤 책상에 엎드려 낮잠을 잤다. 이따금 공부가 안 되면 제 분을 못 참고 책장에 책을 다 쏟아 던졌다. 어질러진 방을 물끄러미 바라보며 한참을 멍하니 앉아 있기도 했다. 집에 아무도 없으면 록음악을 크게 틀고 몸을 흔들기도 했다. 돌이켜보면 소중한 시간이었다. 내면 깊숙한 곳으로 파고들었던 시간이다. 앞으로 내 삶의 태도에도 큰 영향을 미칠 것 같다.

어린 시절의 나는 빨리 어른이 되고 싶었다. 자유와 책임을 잘 조절하며 살아가는 어른이. 지금의 나는 이미 어른이 된 친구들 뒷모습을 본다. 길목에 머쓱하게 앉아 있다. 유예다. 이제는 유예를 끝낼 시간. 친구들에게 웃으며 돌아갈 수 있을 것 같다. 혼란한 표정을 지으며 엉뚱하게 화내지 않을 것 같다. 무슨 말을 해야 좋을지 모르겠다는 표정으로 나보다 더 혼란한 친구를 보지 않아도 될 것 같다.

______________________________________________________________

시험 시간이 5분 남았는데 5문제가 남았다. ‘1분에 한 문제를 풀어야지’라며 답안지를 보는데 답안이 한 칸씩 밀렸다. “종료 5분 전. 늦으면 빵점 처리합니다.” 선생님이 말한다. ‘에이, 이거 꿈이죠? 나 수능 치고, 대학 졸업한 지가 언젠데’라며 배짱 한번 튕길 법한데, 한마디도 못하고 잠에서 깨면 식은땀이 흐른다.

수능 시험을 세 번 봤다. 공부를 못하는데 잘하고 싶어 했다. 유독 대학 문턱이 높았다. 그래서인지 아직 수능 시험 치는 악몽을 꾼다.

그때의 불안함은 생생하게 떠오르는데, 무얼 공부했는지는 도무지 기억이 안 난다. 어머니가 싸준 도시락, 응원 전화를 해준 친구들, 친척들이 사준 찹쌀떡 정도만 생각이 난다. 그땐 인생의 전부였는데 이제는 기억도 잘 안 난다니. 이렇게 희미한 기억이 될 줄 그때 알았더라면 조금 덜 상처 받고, 주변 사람 덜 괴롭혔을까.

삼수를 했지만 목표로 했던 대학 진학에 실패했다. 실패가 한심한 건 아니었다. 내가 그때 배워야 했던 건 3등급을 받은 영어 과목이 아니었다. 나의 부족함을 인정하고, 다른 목표를 찾아 다시 집중하는 일이 더 중요했다.

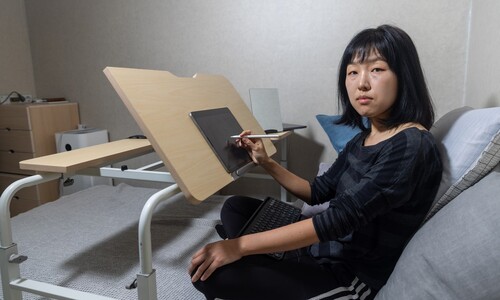

“뻘짓이 중요하다고 의사 선생님이 그랬어요. 다람쥐가 도토리를 땅에 묻은 걸 기억 못하는데, 다람쥐가 잊어버린 그 도토리가 나중에 참나무 숲이 된다고요.” 한때 자해 청소년이었던 은주(21·가명)가 말했다. “‘사는 게 무의미하고, 뻘짓 같다’고 푸념하니까 상담 선생님이 이렇게 말해줬는데 빵 터졌지 뭐예요.” 은주가 샐쭉 웃었다.

학생들이 11월15일 목요일 수능 시험에 너무 많은 의미를 부여하지 않았으면 좋겠다. 그저 무수히 많은 도토리 중 한 알일 뿐. 언제 묻었는지 기억조차 나지 않을 때, 문득 돌아보면 울창한 참나무 숲이 펼쳐질 테니까.

이재호 기자 ph@hani.co.kr전화신청▶ 1566-9595 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

돈 긁어 모으는데 웬 폐업? 강형욱 ‘보듬컴퍼니’ 재무제표 살펴보니

김호중 24일 구속 기로…슈퍼 클래식 공연 등 차질 불가피

“구글 본사 책상 내리치며 호통”…‘급조 논란’ 류희림 미국 출장 ‘뒷탈’

‘성범죄’ 정준영, 한국 뜨나…출소한 버닝썬 멤버들 어디로

‘반대 당론’ 추진 여당, ‘탄핵 거론’ 야당…채 상병 특검 수싸움

“고립된 박정훈 대령, 구름·돌과 대화하는 지경”

방송서 지워지는 김호중…“영구 퇴출” KBS 시청자 청원에 동의 폭주

영탁 ‘니가 왜 거기서 나와’ 등 음원 사재기…검찰, 불구속 기소

정부 “의사 국시 연기, 있을 수 없어…추가시험 말할 상황 아냐”

‘박정훈 항명 기소’ 취소 권고 인권위 보고서, 김용원이 뭉갰다