자취할 때 어머니가 종종 들렀습니다. “야∼ 방이 이게 뭐나, 매련이 없다.” 더 어렸을 땐 세수를 잘 하지 않아 얼굴이 꼬질꼬질하면 빠짐없이 물수건과 함께 이 말이 날아들었습니다. ‘매련 없다’는 뭔가가 어수선하고 지저분할 때 쓰는 강원도 영동 지역 말입니다. 이 말을 입 밖으로 내보았습니다. 참 어색합니다. 수백 수천 년을 입에서 입으로, 때론 애틋하게, 오고 가던 살아 있는 말이었습니다. 이제 박물관(영동 지역 말 박물관이 생긴다면)에서나 만날 것 같은 예감이 듭니다.

어쩌면 너무 늦어버렸는지 모르겠습니다. 언제나 우리 곁에 있던 지역말이라는 샘이 빠르게 메말라가고 있습니다. 바야흐로 모든 지역에서 표준어가 더 자연스러운 시대입니다.(2020년 강원도민 중 강원도말 사용 비중 39.7%, 국립국어원 조사) 지난 수십 년간 ‘표준어’는 막강한 지위를 누리며 다른 지역말의 생사여탈을 쥐고 짓눌렀습니다. 해마다 극히 일부만 표준어로 신분상승을 꾀할 수 있습니다.

“간단하게 얘기하면 표준어는 한국어 어휘의 다양성을 없애버립니다. 가령 아이들이 일기를 써와요. 선생님이 방언을 찾으면 줄을 그어놓고 표준어로 고쳐요. 그러면 안 되는 거예요. 우리나라와 북한 정도를 제외하고 다른 나라엔 공용어(Common language)는 있어도 표준어는 없어요. 우리나라 표준어의 모델이 된 일본도 표준어 정책을 폐지한 지 오래입니다. 공문서에 쓸 때는 공용어를 쓰되, 나머지는 알아서 자유롭게 지역말을 쓰라는 거죠. 하지만 우리나라는 한글맞춤‘법’이라는 ‘법’을 가지고 있어요. ‘법’은 어기면 범법자가 되는 거잖아요. 그게 문제입니다.” <한겨레21> 제1500호 ‘사투리 합시다’를 취재하면서 만난 30여 년 경력의 국어학자 ㄱ씨가 한 말입니다.

표준어는 여전히 ‘교양 있는 사람이 두루 쓰는 현대 서울말’로 정의됩니다. 그렇게 ‘매련 없다’와 같이 어머니 입을 통해 배운 말은 교양 없는 말이 됐고 이미 40대 토박이들 입에서조차 자취를 감췄습니다.

반대로 강원도 말 때문에 표준어가 소멸하는 경우는 없습니다. 이걸 방언학에선 ‘배타적 타자성’이라고 합니다. 외국어로 범위를 넓혀 설명하면, 베트남 ‘쌀국수’를 그 지역 말인 ‘퍼’(phở)라고 쓸 수 있지만 굳이 ‘라이스누들’(rice noodle)이라고 영어로 한 번 더 번역해야 직성이 풀리는 걸 말합니다. 사회적 낙인 효과 탓에 열등한 지위에 내몰린 ‘퍼’는 배척되고 한글보다 우월한 자리를 차지한 ‘라이스누들’로 바뀝니다.

이런 불편한 언어 질서의 정점에 표준어가 있습니다. 표준어 폐지 없이 지역민 정서를 듬뿍 담은 ‘우리말의 보고’가 자유를 되찾을 방법이 있을까요?

김양진 기자 ky0295@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 대통령 거부했던 이태원특별법, 참사 1년7개월 만에 실행 눈앞

사과, 아예 못 먹을 수도…사과꽃 필 자리에 블랙사파이어·체리

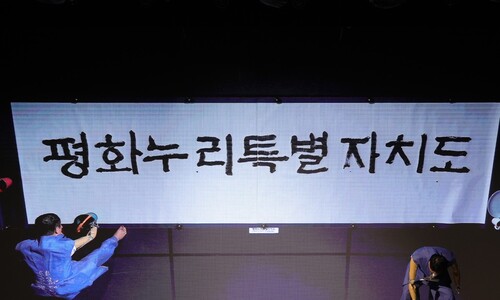

경기북도 새 이름 1순위 ‘평화누리특별자치도’

종이로 도로 뒤덮은 경찰·구청 직원…다 이유가 있었다

‘아홉 살 때 교통사고’ 아빠가 진 빚…자녀가 갚아야 한다, 서른 넘으면

‘여기 어디냥’ 반품 상자 몰래 들어갔다가 1000km 가버린 고양이

![[사설] SM-3 요격미사일 도입 당장 멈춰야 한다 [사설] SM-3 요격미사일 도입 당장 멈춰야 한다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0430/53_17144698056876_20240430503543.jpg)

[사설] SM-3 요격미사일 도입 당장 멈춰야 한다

“엄마는 마지막까지 막내 ‘박종철’ 이름 석자 말하지 않으셨죠”

“윤, 역대 첫 ‘집권이 곧 레임덕’ 대통령…이제 2개의 길 있다”

![[사설] ‘김건희 의혹’ 다루기만 하면 중징계, 보도 성역인가 [사설] ‘김건희 의혹’ 다루기만 하면 중징계, 보도 성역인가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0430/53_17144706064585_20240430503588.jpg)

[사설] ‘김건희 의혹’ 다루기만 하면 중징계, 보도 성역인가