일러스트레이션 김대중

고등학교 때 ‘화생방’이란 별명이 붙은 아이가 있었다. 어디서 시작됐는지 모르지만 그 애한테 입냄새가 난다고들 했다. 사실 아무도 모른다. 그 친구랑 말을 섞는 사람이 없었으니까. 체육 시간에 홀로 운동장에 서 있던 그 애 얼굴이 20년이 훌쩍 지난 지금도 기억난다. 표정을 지워버린 얼굴이었다. 나는 왜 그 애에게 단 한마디도 하지 않았을까? 그 애에게 말을 건넨다는 건 ‘경계’를 넘는다는 뜻 같았다. 이쪽 편에서 저쪽 편으로, 모욕하는 자에서 모욕당하는 자로.

냄새엔 동물적인 데가 있다

윤가은 감독의 영화 <우리들>에서 ‘선’은 왕따다. 피구 시간에 끼워주는 팀이 없어 마지막까지 남는 애다. 이유는 없다. 아이들은 다만 “쟤한테 냄새나지 않냐”고 한다. 선은 자기 티셔츠 냄새를 킁킁 맡아본다. 봉준호 감독의 영화 <기생충>에서도 냄새는 경계다. 박 사장이 악의적으로 약자를 괴롭히진 않는다. 다만 그는 “지하철 타는 사람들에게서 나는” 냄새에 코를 틀어막는다. 반지하에 살아 언제나 큼큼한 냄새가 나는 기택이 박 사장에게 뚜껑이 열려 폭주하는 순간은 바로 박 사장이 코를 틀어쥐는 때다. 냄새는 내가 먹고 자고 똥 싸는 조건을 나도 모르는 사이에 드러낸다. 계급뿐만 아니라 먹고 자고 똥 싸지 않으면 살 수 없는 ‘동물’로서의 내가 냄새에 밴다. 냄새엔 동물적인 데가 있다. 그래서 악취는 모멸과 수치심을 동반한다. 박 사장은 코를 틀어막는 것만으로 이런 뜻을 충분히 전달했다. ‘너와 나는 같은 사람이 아니다.’ 사람에게서 ‘같은 사람’으로 인정받지 못하는 건 깊은 내상을 남긴다.

왜 냄새일까? 마사 누스바움은 책 <혐오와 수치심>에서 혐오의 뿌리를 우리 자신 안에 있는 동물적인 것에서 벗어나려는 욕망으로 설명한다. 동물인데 동물이 아니라고 믿고 싶은 거다. 동물적인 것은 인간이 늙고 병들어 죽을 수밖에 없는 취약한 존재라는 걸 떠올리게 한다. 특히 똥, 오줌, 콧물 따위 신체 분비물은 동물적인 것인 동시에 오염 이미지가 겹쳐 혐오의 대상이 됐다. 밥 먹고 똥 싸는 그 ‘지저분한 과정’이 우리를 살리는데 그 과정이 없는 것처럼 군다. 신체 분비물과 연결된 악취, 끈적끈적함, 불결함은 다른 집단에 투사된다. 자신의 ‘깨끗함’을 증명하려면 타자의 ‘더러움’이 필요하다. 투사를 뒤집어쓴 집단은 사회적 위계 아랫단을 차지한 사람들이다.

존엄은 인간 안에 없기에

여성, 빈곤층, 외국인은 역사적으로 단골 투사 집단이었다. ‘우리’와 동물 사이에 범퍼 구실을 하는 ‘그들’을 끼워넣어 자신은 취약성에서 멀리 도망간다. 실제건 아니건 불결한 냄새라는 이미지가 한 집단에 들러붙으면, 차별과 학대가 합리화된다. 그 차별과 학대의 결과로 더러워지면 혐오는 더 단단해진다. 차별하니 더러워지고 더러워지니 차별한다. <혐오와 수치심>에 감옥과 수용소에 대한 분석이 나오는데 공통점은 수용자를 잘 씻지 못하게 하고 화장실 사용을 제한한다는 것이었다. 일단 더러워져 ‘우리’가 아니라 ‘그들’이 되면 학대가 쉬워진다.

존 맥스웰 쿠체의 소설 <야만인을 기다리며>는 어떤 제국의 변경 마을 이야기다. ‘문명인’이라는 자들이 타인을 ‘야만인’으로 분류하는 기준은 “식습관이 다르고 눈꺼풀이 다르게 생겼다” 따위다. 이 기준이 말이 되건 안 되건 상대가 ‘야만’이 되고 나면 그들에게 진짜 야만적인 폭력을 행사할 수 있다. 주인공은 이 제국에서 치안판사로 꽤 존경받던 인물인데 ‘야만인’을 부족에 돌려보내고 감옥에 갇힌다. 존경받는 인물에서 떠돌이 개 같은 존재가 되는 데 오래 걸리지 않는다. 첫 단계는 감옥에서 똥 싸고 오줌 누게 하고, 옷을 주지 않는 것이다.

존엄이 무슨 성배처럼 인간 안에 버티는 건 아니다. 우리가 존엄하다는 건 서로 확인해줘야 알 수 있다. 그 확인은 사소하다 싶은 의례로 매 순간 일어난다. 어떻게 잠자고 똥 싸고 밥 먹는가, 존엄을 확인하는 순간들이다. 존엄은 한순간의 눈빛으로, 코 막음으로 무너뜨릴 수도 있다.

‘임계장’은 임시 계약직 노인장의 준말이다. ‘고다자’라고도 한단다. 고르기 쉽고 다루기 쉽고 자르기 쉽다는 뜻이다. 38년간 공기업에 다니다 퇴직한 63살 조정진이 쓴 책 <임계장 이야기>에 나오는 말이다. 퇴직한 뒤 그는 ‘임계장’으로 터미널 배차원, 경비원 등을 거친다. 배차원으로 일할 때 회사는 버스 기사에겐 6천원짜리, 배차원에겐 4천원짜리 식권을 준다. 식당에선 4천원짜리 식권을 들고 온 배차원을 ‘밥도둑’ 취급한다. 아파트 경비원은 초소에서 밥을 먹지 못한다. 지하로 내려가야 한다. 석면가루가 떨어지는 곳이다. 음식물 쓰레기 처리, 폐기물 처리, 잡초 뽑기, 정화조 청소 그리고 각종 노역을 하다보면 언제나 악취·먼지·오물을 뒤집어쓴다. 그런데 씻지 못하게 한다. 샤워장은 관리사무소 직원용이다. 빌딩 지하주차장에서 배기가스와 먼지로 범벅이 돼도 샤워할 시간을 주지 않는다. 종합버스터미널 경비원 대기실은 공중화장실에 붙어 있다. 이곳에서 세 사람씩 매일 잔다. 침구에선 벌레가 무더기로 나온다. 세탁해달라면 파견업체에 가 이야기하라 하고 파견업체는 원청에 요청하란다. 침구를 볕에 말리지도 못하게 한다. 고객에게 불쾌감을 줄 수 있으니까.

세탁비나 물값 때문일까

그에게 한 경비원 선배는 이렇게 말한다. “자네는 경비원도 사람이라고 생각하지? 그 생각이 잘못된 것이라네. 사람이라면 어떻게 이런 폐기물 더미에서 숨을 쉴 수 있겠는가? 사람이라면 어떻게 이런 초소에서 잘 수 있겠는가? 사람이라면 어떻게 석면가루가 날리는 지하실에서 밥을 먹을 수 있겠는가?” 한 아파트 주민은 폭언 갑질을 한 뒤 말라빠진 사과 하나를 그에게 건넨다. 쓰레기통에 버릴 만한 사과다. 조정진은 그날 당한 일을 “살고 싶은 마음이 사라질 만큼의 학대”라고 썼다.

침구를 빨고, 샤워장에서 샤워할 수 있게 하고, 대기실을 만드는 데 돈이 얼마나 드는지 모르겠다. 나는 세탁비나 물값 때문만은 아니라고 생각한다. 그런 곳에서 먹고 자고, 씻지 못하게 하는 건 ‘그들’을 ‘우리’에게서 분리하는 방식이다. 매 순간 당신은 ‘그들’이지 ‘우리’가 아니라고 당사자의 마음에 새겨넣는 방법이다. ‘우리’를 착취할 수는 없으니까, ‘그들’이 돼야 착취하기 쉬우니까.

김소민 자유기고가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

진성준 “윤 대통령, 국힘 ‘민생지원금 50만원’ 제안도 거절했다고”

“이태원 특별법, 영장청구권이 문제”라는 윤 대통령…틀렸습니다

2심 법원도 “윤 대통령 한식당 450만원 지출비 공개하라”

‘윤석열 동창’ 주중대사 “취재 하루 전 허가받아라” 언론 통제

‘범죄도시4’ 흥행, 스크린 독식 덕?…“다른 영화 볼 수가 없어요”

31살에 전세사기 두 번째…다가구 세입자 위한 나라는 없다

‘아홉 살 때 교통사고’ 아빠가 진 빚…자녀가 갚아야 한다, 서른 넘으면

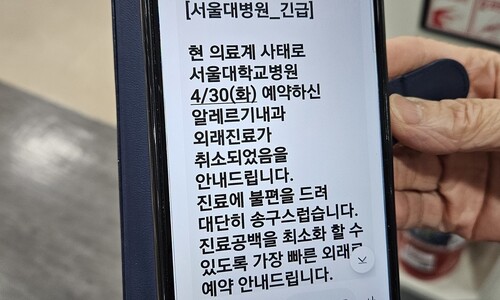

의대 교수 ‘주 1회 휴진’ 첫날…긴급 통보받은 환자들 “불안해”

“이태원 희생양 찾지 말자”는 전 서울청장…판사 “영상 보면 그런 말 못 한다”

![[단독] 대통령실의 ‘인권위 인사 전횡’…1년 넘게 임용 안 해줘 [단독] 대통령실의 ‘인권위 인사 전횡’…1년 넘게 임용 안 해줘](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0430/53_17144549651077_20240430501944.jpg)

[단독] 대통령실의 ‘인권위 인사 전횡’…1년 넘게 임용 안 해줘

![[아무몸] 아홉 살 여자가 말했다 “여자애라서…”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1121/53_16059651125192_9116059651015046.jpg)

![[아무몸] 자유는 몸으로 만질 수 있다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1004/53_16018177874382_6916018177743424.jpg)

![[아무몸] 밥하는 일보다 중요한 노동은](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0911/53_15997893871638_1615997893661638.jpg)

![[아무몸] 더럽게 외로운 나를 구한 ‘개 공동체’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0724/53_15955756306094_5615955756190329.jpg)

![[아무몸] 어쩔 수 없는 나여도 괜찮다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0710/53_15943674064803_1415943673955014.jpg)

![[아무몸] 누가 나를 돌볼까, 나는 누굴 돌볼까](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0626/53_15931545419299_2415931545291646.jpg)

![<span>[아무몸] 쓰레기 자루 속 레몬 빛깔 병아리</span>](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0616/53_15922336150495_9615922336026842.jpg)