그래픽 장광석

비정규직 청년 김용균. ‘당신의 삶을 두고 2019년이 왔습니다.’ 2018년 12월11일 새벽 3시23분까지 당신의 스물넷 삶을 되짚으며 <한겨레21> 2019년 첫 문장은 시작합니다. “열심히 살았다. 배운 대로 일했다.”(제1244호)

당신의 삶과 죽음을 제대로 기릴 만큼 세상은 충분히 나아지지 못했습니다. 직접고용되지 못한 고속도로요금소(톨게이트) 수납 노동자(제1275호), 자기 노동을 제대로 정의할 수조차 없는 플랫폼노동자(제1288호)가 여전히 정당한 노동의 자리를 물었습니다. 불분명한 효율과 혁신이 때로 불법과 편법을 합리화하기도 했습니다. 당신의 어머니 김미숙만은 그들 자리에 묵묵히 함께했습니다. ‘전태일의 사망이 이소선의 삶을 바꾼 것처럼, 황유미의 사망이 황상기의 삶을 바꾼 것처럼.’(제1290호)

흔들린 한국 사회처럼

제1244호부터 제1293호까지, 당신의 죽음을 딛고 <한겨레21> 50권이 2019년 빛을 봤습니다. 세상은 전처럼, 또한 전에 없던 모습으로 혼란합니다. 불투명한 수익사업, 1인 장기 집권으로 세운 그들만의 보훈단체가 보인 구태(제1260호 등)는 21세기의 것으로 보기 어려울 만큼 해져 있습니다. 대충 묵혀둔 채 해결되지 못한 과거사를 핑계로 불안한 미래가 좀 빨리 당면했습니다. 일본의 수출규제가 시작됐고 단절된 세계화의 한가운데 우리 경제는 영문 모른 채 서 있습니다(제1275호). 세계의 보편적 번영이 인기 없는 수사가 되어가는 사이, 세계의 보편적인 가치도 빛을 잃어갑니다. 최루탄과 고무탄과 때때로 실탄을 고작 우산으로 막고 선 홍콩 시민의 결기는 스산했고, 비명은 뜨거웠습니다(제1278호). 판문점에서 만난 남·북·미 정상을 한 컷에 담은 사진(제1270호)을 보며 설레었지만, 각자 셈법 앞에 남북 긴장은 다시 고조됩니다. 우리 모두 함께 믿는 가치란 것, 더는 없는 것일까. 절망스러운 때, 그래도 역사 앞 가해와 피해를 엄격히 구분하는 일본의 활동가(제1251호), 예술가를 꿈꾸는 분방한 난민 2세 차크마 강설아의 이야기(제1264호)가 위로했습니다. 물론 민간의 연대는 여전히 힘이 약하고, 난민 2세의 삶도 자세히 들여다보면 나름의 애환에 치이고 있긴 했습니다.

어쩌면, <한겨레21>은 이런 정신없는 2019년의 풍경을, 지금껏 해온 대로 대면할 수 있었습니다. 진솔하게, 사람들 이야기에 귀 기울이고, 찬찬히 전체를 조망하면서, 여느 매체보다 다채롭고 치열한 방식으로. 굳이 설명하고 정리하지 않아도 그런 것을 알아주는 사람들이 있을 거라고 믿었습니다.

그러나 <한겨레21>도 한국 사회와 함께 흔들려버렸습니다. 8월부터 10월까지 조국 사태 67일(제1284호) 동안 ‘진보란 무엇인가’(제1282호) 사람들이 물었습니다. 질문은 돌고 돌아 ‘언론은 무엇인가’ ‘한겨레21은 무엇인가’가 되어 박혔습니다. 밥 먹으며, 회의하며, 혼자 멀뚱히 앉아 기자들 저마다 고민했습니다. 우리는 무슨 일을 하고 있는 걸까. 세상의 진보에 얼마나 기여하고 있는 걸까. 자책한 날도, 억울했던 날도, 막막했던 날도 있습니다.

내 친구가, 내 가족이 혹은 내가 어쩌면

거창한 고민과 상관없이 당신을 먼저 보내고 살아남은 사람들의 삶은 바쁘고 고단하게 이어졌습니다. 당신과 비슷한 자리에서 출발했을 D공고 3학년1반 졸업생 32명은 ‘그저 평범해지는 꿈’을 향해, 세상이 들여다봐주지 않는 청춘을 8년째 각자 버텼습니다(제1279호). 전북 군산과 울산 동구의 좀더 나이 먹은 김용균들은 어리둥절한 표정으로 자기 삶을 되짚습니다. 열심히 살았고 배운 대로 일했는데 지역을 책임지던 제조업 공장은 무너졌습니다(제1269호·제1271호). 역시 열심히 살았지만 가난하게 나이 먹은 노인들은 다시 열심히 살아봅니다. 다칩니다. 산업재해와 빈곤의 덫을 맴돕니다(제1285호).

아직 세상이 함께해주지 못하는 고통과 고민을 간직한 이들, 이대로라면 또 다른 당신이 될지 모를 사람의 목록도 늘어갔습니다. 오빠 성폭행 피해자 16살 Y는 오빠만 감싸는 잔인한 가족 사이에서 ‘완벽히 혼자 곪아’갔습니다(제1273호). 조용히 홀로 생을 마감하고 싶은 최아무개씨가 사후 자기결정권 없는 세상에 미리 남긴 유언장은 절절합니다(제1282호). 암 경험자 이경숙은 생존의 기쁨 이후, 사회의 냉랭함에 상처받습니다. 그리고 말합니다. “사회가 고립된 한 사람에게 관심을 갖고 사회와 연결하는 작업을 해야 한다.”(제1272호)

한권 한권 잡지에서 사람들은 우수수 물음을 쏟아냅니다. 세상을 순식간에 진영으로 가르고 뒤덮는 뜨거운 이슈는 되지 못할지언정, 각자 삶에 놓인 절대적인 고민입니다. ‘산불 나던 날 거동이 힘든 장애인 박지호가 느낀 공포는 비슷한 재해 앞에 계속될 것인가?’(제1262호) ‘크레인 사고로 동료가 죽는 모습을 목격해버린 김재영이 느끼는 트라우마를 우리 사회는 보듬을 수 있을까.’(제1258호) ‘18살이 된 고아 규석의 자립은 쉽게 성공할 수 있을까?’(제1255호) ‘HIV 감염인을 향한 혐오는 왜 그치지 않는가’(제1266호)… 끝도 없이 끝도 없이 이어졌습니다. 언젠가, 그들 자리에 내가, 내 친구가, 내 가족이 서 있을지 모른다고 생각하면서, 문득 다시 당신의 삶을 떠올리게 됐습니다. 평범하게 고통스러워서, 모두를 일깨운 삶. 그런 삶을 더 많이 품는 것에 진보라는 이름을 붙여도 될지 우리는 아직 확신하지 못합니다. 다만 하나하나 기록하면서 조금씩 세상이 함께 고민했으면 하는 영역을 넓히고 싶었습니다. 진보는 물음표를 늘리는 것, 물음표 앞에 선 사람들에게 ‘공감하는 자세가 아닐까’(제1285호), 한 독자는 이야기했습니다.

완전하지 못한 명사, 형용사, 동사 사이를 고심하고 맴돌다 끝내 물음표로 맺고 만 <한겨레21>의 문장들, 2019년이 가기 전에 되짚어야겠다고 용기 낸 건 그래서입니다.

진보는 물음표를 늘리는 것이 아닐까

2020년이 옵니다. 깔끔하게 떨어지는 뒷자리 숫자가 상쾌합니다. 어릴 적 공상으로만 존재하던 시대, 일부는 공상으로 남고 일부는 현실이 됐지만, 열심히 살고 배운 대로 일하는 사람들의 모습은 변함없습니다. 그리하여 미래는 설렘만큼 숙제이기도 합니다. 한때 성장을 담보했으나 이제는 힘 잃은 경제구조는 개혁될 수 있을지(제1287호), 부동산으로만 향하는 욕망을 깰 수 있을지(제1287호), 모빌리티처럼 회색지대에 있는 신산업을 바르게 정리하는 길은 무엇일지(제1288호 등)… 정리되지 못한 미래 앞에 열심히, 배운 대로의 가치만큼은 초라해지지 않았으면 좋겠습니다. 무엇보다 발달장애 아동 여진이(제1289호)가, 채식하는 다영이(제1290호)가 2019년 <한겨레21> 표지에서처럼 밝게 웃으며 자랄 수 있는 2020년대가 되기를 간절히 바라봅니다.

방준호 기자 whorun@hani.co.kr한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

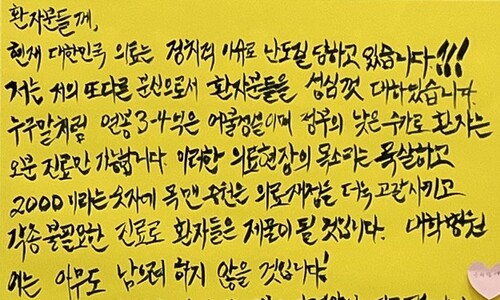

서울대병원 교수, ‘자필’ 사직 대자보…“5분진료 현실 묵살…2천명만 목매”

![[단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 결론 뒤집힐까…수심위 “적정성 검토” [단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 결론 뒤집힐까…수심위 “적정성 검토”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17140981717962_20240426500969.jpg)

[단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 결론 뒤집힐까…수심위 “적정성 검토”

![윤 대통령 직무 긍정평가 24%…“1%p 오른 건 반올림 때문” [갤럽] 윤 대통령 직무 긍정평가 24%…“1%p 오른 건 반올림 때문” [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17140983265643_20240425503904.jpg)

윤 대통령 직무 긍정평가 24%…“1%p 오른 건 반올림 때문” [갤럽]

믿었던 축구마저 탈락…파리올림픽 구기 종목 여자 핸드볼만 생존

이재명 “다 접고 만나겠다”…용산 “일정 협의 바로 착수”

신태용의 ‘현란한 용병술’…랭킹 134위 인니 이끌고 “우린 결승 간다”

‘성인영화 불법 공유’ 낚시 뒤 거액 뜯었다…‘저작권 괴물’ 일당 법정행

황선홍호, 40년 만에 올림픽행 좌절…‘신태용 매직’에 꺾였다

‘채상병 수사외압 의혹’ 유재은, 공수처 출석

‘검찰청 술판 회유’ 폭로한 이화영, 검사·쌍방울 임직원 고발