비가 오지 않는 날에는 침대, 옷장 등 큰 가구를 모두 들어낸 뒤 벽지에 핀 곰팡이를 제거하느라 시간을 쏟았다.

얼마 전 아주 오랜만에 우리 부부는 함께 외박을 했다. 외박 장소는 남해에서 차로 1시간20분쯤 떨어진 경남 진주의 비즈니스호텔이었다. 그곳을 찾은 이유는 단순했다. 꿉꿉한 집을 잠시 떠나 쾌적한 곳에서 하룻밤이라도 편안하게 쉬고 싶었기 때문이다.

아, 그전에 같은 이유로 남편의 나 홀로 ‘외박’ 사건도 있었다. 시골살이 1년 만에 처음으로 남편은 서울에 있는 본가로 ‘피신’과 같은 피서를 다녀왔다. 남들은 도시를 떠나 풍경 좋은 시골 마을로 피서를 떠나올 때, 완전히 반대로 움직인 셈이다. 서울에서 쾌적하게 3박4일간 피서를 즐기고 돌아온 남편은 자주 서울로 가야겠다며 만족해했다.

나 역시 올여름 기나긴 장마의 터널을 지나며, 그곳이 어디든 절실하게 도망치고 싶었다. 오래된 시골집이 지긋지긋해지고, 도시로 되돌아가고 싶다는 마음도 들었다. 우리 부부가 사는 시골집은 건조한 겨울에도 습할 정도로, 유난히 습하다. 오래된 집이라 단열이나 방수가 제대로 되지 않는데다, 집 뒤엔 산이 바짝 붙어 있고 코앞에 바다를 두었으니 습기가 더하다. 살아보기 전엔 몰랐던 일이다.

겨울에 이사 와 이 집에서 처음 맞는 올여름, 잠시 넋 놓고 있는 사이 곰팡이가 집 안 곳곳을 뒤덮었다. 뒤늦게 옷장 속 옷, 책장 속 책을 다 끄집어내고 벽지에 핀 곰팡이를 닦아내는 일이 반복됐다. 곰팡이는 침실까지 뒤덮어, 멀쩡한 침대를 두고 좁은 마루에 둘이서 새우잠을 자는 날이 이어졌다. 태어나 처음으로 온몸에 땀띠가 잔뜩 났다. 몸도 마음도 모두 지쳐버렸다. 도시의 단단한 빌딩 속에 살아갈 땐, 비가 오건 눈이 오건 집 안은 늘 평온했다. 이렇게까지 크게 날씨 영향을 받은 적이 없었다. 바깥 날씨가 집 안에 어떻게 영향을 주는지도 알 턱이 없었다.

비가 안 오는 날 환기하려고 창문을 활짝 열어둔 적이 있다. 외출하고 집에 돌아온 방의 바닥은 미끄러질 듯 물로 흥건했다. 비가 내리지 않는 날일수록 창문을 꼭꼭 닫아야 한다는 마을 사무장님의 말을 흘려들은 탓이었다. 마른걸레로 여러 번 바닥을 닦아내며 제습기 없이는 제주 생활을 할 수 없다고 했던 제주에 사는 친구의 말이 떠올랐다.

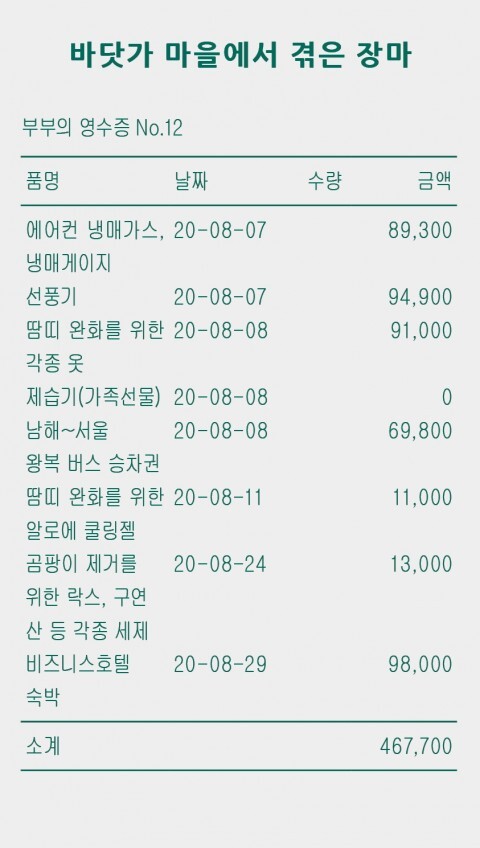

결국 곰팡이 때문에 집 안에 있는 많은 물건이 상해서 버려야 했다. 수납장에 넣어둔 나무로 된 잡다한 물건부터, 벽 쪽에 둔 2인용 작업용 테이블이며 침대머리까지. 버린 만큼 많은 것을 새로 사들였다. 제대로 된 선풍기 하나 없던 집에 처음으로 선풍기를 들였고, 냉매가스가 빠져 있으나 마나 하던 에어컨을 뒤늦게 수리했다. 땀띠가 더 심해지지 않도록, 바람이 잘 통하는 속옷과 옷, 몸에 바를 쿨링젤을 왕창 샀다. 운 좋게 제습기까지 생겼다. 여름휴가차 우리 부부 집에 잠시 들렀던 가족들은 제습기를 선물해주고 돌아갔다.

길었던 장마가 끝나니, 태풍의 계절이다. 세 번의 태풍이 연이어 지나가는 동안, 창문을 꼭 닫은 채 습기를 덜어줄 난방 보일러를 자주 켰다. 태풍마저 다 지나면, 드디어 완연한 가을일 것이다. 과연 가을에는 마당 너른 시골집의 낭만이 있을지, 아님 또 다른 난관이 기다릴지 아직 모를 일이다.

글·사진 권진영 생활인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

중국 고속도로 붕괴…차량 20대 산비탈 추락, 최소 24명 사망

민주당 “채상병 특검법, 하늘 두 쪽 나도 오늘 본회의 통과”

‘유학생 강제출국’ 한신대…“비자 신청 전 법무부 소장에 향응”

주사 잘못 찔려 숨진 아기 ‘병사’ 진단…대법 “허위라 단정 못 해”

‘아홉 살 때 교통사고’ 아빠가 진 빚…자녀가 갚아야 한다, 서른 넘으면

우크라 98살, 10㎞ 걸어 러 점령지 탈출…“믿은 건 내 지팡이”

“김재규가 쏘지 않았어도 ‘박정희 경제 모델’은 망했을 것”

택배 상자 타고 1000km 날아간 고양이… ‘여기 어디냥’

심문받는데 옆방에 아내와 딸이…87살 오병철의 진실규명

사과 아예 못 먹나…사과꽃 필 자리에 블랙사파이어·체리

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)