응?

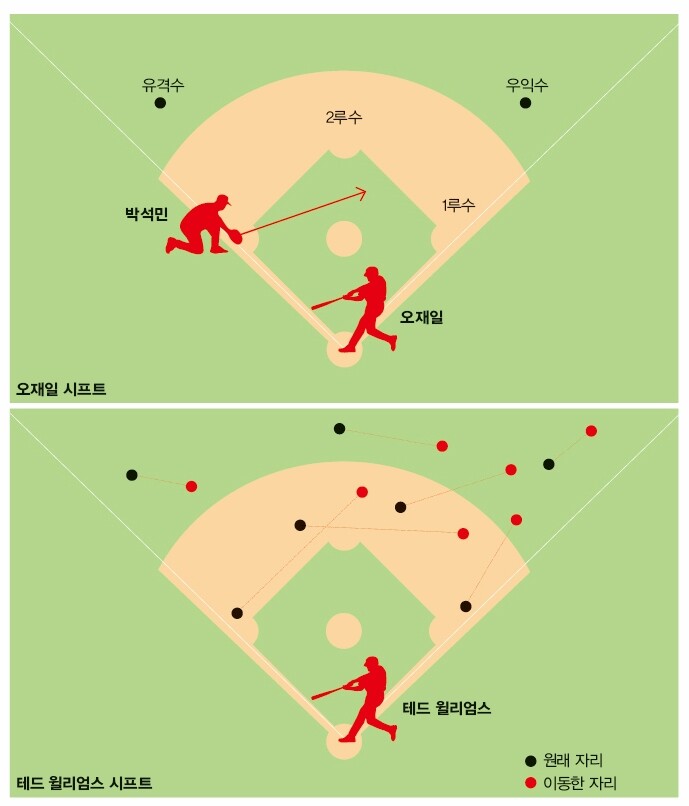

NC 다이노스 3루수 박석민이 1루와 2루 사이로 간다. 1~2루 사이에 수비수만 4명이다. 1루수, 2루수, 3루수 그리고 우익수가 모여 있다. 그렇다면 3루에는? 아무도 없다. 2~3루에는 그저 유격수만 있을 뿐. 왼쪽이 아주 휑하다.

타석에는 오재일(두산 베어스). 왼손 타자인 오재일의 타구는 1~2루 사이로 많이 간다. 거의 당겨치기만 해서 그렇다. (반대로 오른손 타자가 당겨치면 공이 2~3루 사이로 많이 간다.) 그렇다고 2~3루 사이를 포기하다니. 이렇게 극단적인 수비라니.

한국시리즈 때 풍경이었다. 오재일의 타구는 거의 1~2루 사이로만 갔고 잘 맞았다 싶은 타구도 NC 수비수 글러브에 빨려 들어갔다. 이 모습을 바라보던 기자들은 ‘차라리 번트라도 대지’ 했다. (오재일이 번트를 대긴 했다. 하지만 번트에 익숙지 않아 모두 파울이 됐다.)

하긴 야구는 확률의 게임이다. 투수와 포수를 제외한 수비수 7명을 데리고 선택과 집중을 통해 수비 효율을 극대화해야 한다. 도박처럼 보이지만 나름 빅데이터에 기반을 둔 수비 변형(야구에선 ‘시프트’라고 한다)이다. 사실 맨 처음 이런 수비 변형이 나왔을 때는 주변 사람들이 모두 기함했다. 일명 ‘테드 윌리엄스 시프트’였다.

1940년대 미국 프로야구에선 테드 윌리엄스(보스턴 레드삭스)처럼 무시무시한 타자는 없었다. 윌리엄스는 메이저리그 마지막 4할 타자(0.406, 1941년)이기도 하다. 그가 자발적으로 군에 입대해 3년 동안 공백기를 갖지 않았다면 메이저리그 개인 기록 역사는 달라졌을 수도 있다. (윌리엄스는 공군 조종사로 한국전쟁에도 참전했다.)

제2차 세계대전이 끝난 뒤 윌리엄스가 다시 리그로 돌아왔을 때 상대 팀은 그를 막기 위해 모든 수단을 강구했다. 하지만 그의 신들린 타격을 막을 방법은 없었다. 투수들은 지레 겁먹고 승부를 피하다가 볼넷을 내주기 일쑤였다.

그런데 단 한 사람, 클리블랜드 인디언스의 유격수 겸 감독이던 루 부드로는 이를 두고 볼 수 없었다. 1946년 7월14일 더블헤더(같은 팀이 하루에 계속해서 두 번 경기함) 2차전에 앞서 회의를 통해 비장의 수비 대형을 꺼내들었다. 선수들이 “미쳤냐”며 반발했으나 그냥 밀어붙였다. 감독 스스로 수비에 들어가 있으니 가능한 결정이기도 했다.

당시 선보인 수비 대형은 2루수는 1루수와 중견수 사이에 위치하고 3루수는 2루 베이스에, 유격수는 1~2루 사이에 서는 형태였다. 2~3루 사이 내야는 아예 비워버렸다. 좌익수 혼자 왼쪽을 전부 책임졌다.

윌리엄스가 극단적으로 당겨치는 타자였기 때문에 꺼낼 수 있던 수비 변형 카드였다. 그의 타구 약 85%는 1루와 2루 사이로 갔다. 15% 확률 때문에 굳이 3루 쪽까지 수비수가 설 필요가 없다고 부드로는 판단했다.

결과는 어땠을까. 기록상으로는 성공했다. 1차전 때 5타수 4안타(3홈런) 8타점의 괴력을 선보인 윌리엄스는 2차전에선 2루타 1개만 쳤다. 운명의 장난인지 윌리엄스가 때린 공은 1~2루 사이에 서 있던 ‘유격수’ 부드로한테 잡히기도 했다.

이후 다른 팀들도 레드삭스를 상대할 때는 윌리엄스가 타석에 들어서면 변형된 수비 대형을 선보였다. 이 과정을 통해 ‘테드 윌리엄스 시프트’라는 말이 나왔다. 사실 윌리엄스의 경우 텅 빈 2~3루 쪽으로 공만 살짝 굴렸어도 출루할 수 있었다. 하지만 역사적으로 가장 위대한 타자가 되고 싶던 윌리엄스는 시프트를 비웃으면서 꿋꿋하게 하던 대로 방망이를 휘둘렀다. “공을 굴리지 않고 아예 담장 밖으로 넘겨버리겠다”고 엄포도 놨다. 시프트를 깨기 위해 통산 8~10차례 3루 쪽으로 기습 번트를 대기는 했지만 말 이다.

한 통계에 따르면, 윌리엄스는 이런 수비 대형 때문에 통산 타율에서 15% 정도 손해를 봤다고 한다. 윌리엄스의 통산 타율은 0.344였다.

윌리엄스 이후 이런 시프트는 왼손 강타자에게 으레 사용됐다. 배리 본즈, 데이비드 오티즈, 제이슨 지암비 등도 이런 시프트와 마주했다. 지금은 ‘오버 시프트’로 불리는데 앞서 언급한 오재일을 비롯해 최형우(KIA), 김현수(LG), 김재환(두산) 등이 타석에 설 때도 이런 시프트가 나온다. 은퇴한 이승엽도 이런 수비 대형에 안타를 여러 번 뺏겼다.

사실 야구 경기 때 같은 자리에 계속 서 있는 수비수는 없다. 타자가 누구냐에 따라, 마운드 위 투수가 누구냐에 따라 수비 대형은 조금씩 달라진다. 왼쪽이나 오른쪽, 안쪽이나 바깥쪽으로 반발자국씩 움직이는 모습이 잘 보이지 않을 뿐이다. ‘잘 맞았다’ 싶은 타구가 상대 수비수 글러브로 쏙 빨려 들어가는 이유는 ‘운’이 아니라 선점한 수비 위치에 따른 확률의 성공이라고 볼 수 있다.

데이터 축적 기술의 발달로 야수의 타격 습관은 몇 경기 만에 상대팀에 간파당한다. 타구 위치에 선 상대 수비를 깨뜨릴 수 있는 것은 더 빠르고, 더 강한 타구밖에 없다. 혹은 밀어치기를 계속 연마해서 좌중우 아무 곳이나 자유자재로 타구를 날릴 수 있는 선수로 거듭나거나. 진화하지 않으면 퇴보한다. 야구도 인생과 같다.

삶에서 ‘안타다’ 하는 순간이 있다. 평소라면 1, 2루 수비수 사이를 뚫고 빠져나갔을 아주 만족스러운 타구를 날린 때. 하지만 1루로 막 뛰어나갈 찰나, 어느새 2루수가 타구를 낚아채는 게 보인다. 두 발은 그 자리에서 얼어붙는다.

다음 타석에서는 어떻게 해야 할까. 더 강한 타구를 날려서 수비수도 꼼짝 못하게 할까, 아니면 의도적으로 밀어치기를 해볼까. 방망이를 눕혀서 2, 3루 구간으로 번트를 대보는 것은 어떨까. 자존심을 세울까, 자존심을 굽힐까. 뚫을까, 꿇을까.

이러나저러나 한 가지는 분명하다. 어찌 됐든 최소 공 3개(스리 스트라이크)의 기회는 있고 스트라이크존에 걸쳤다 싶은 공에는 무조건 방망이를 휘둘러야 한다. 가만히 서 있으면 삼진 아웃만 당한다. 물론 타석 기회의 공정성은 별개로 둬야겠지만.

그래, 까짓것. 죽이 되든 밥이 되든 한번 휘둘러보지, 뭐. 시프트쯤이야. 어차피 아웃 아니면 세이프 인생. 삼진아웃 되기는 진짜 싫지 않은가. 벽은 언제, 어디든 있는 것이니까. 누군가는 지금도 1루에서 삶이 시작되는지 알고 있겠지만 말이다.

김양희 <한겨레> 문화부 스포츠팀장

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

방송서 지워지는 김호중…“영구 퇴출” KBS 시청자 청원에 동의 폭주

김호중 “내일 공연 예정대로”…구속영장 신청에도 스케줄 강행

김호중 구속영장 신청…처벌 수위 높은 위험운전치상 혐의 추가

이재명 “윤, 민심 받들겠다더니…” 정청래 “탄핵열차 시동”

‘박정훈 항명 기소’ 취소 권고 인권위 보고서, 김용원이 뭉갰다

탯줄 단 채 쓰레기와 버려진 여섯 강아지, 두 마린 무지개다리 건너

영탁 ‘니가 왜 거기서 나와’ 등 음원 사재기…검찰, 불구속 기소

박정훈과 대질 거부한 김계환…‘VIP 격노설’ 사실에 무게

“구글 본사 책상 내리치며 호통”…‘급조 논란’ 류희림 미국 출장 ‘뒷탈’

징역 20년 구형 받은 습격범 “자연인 이재명에 미안”