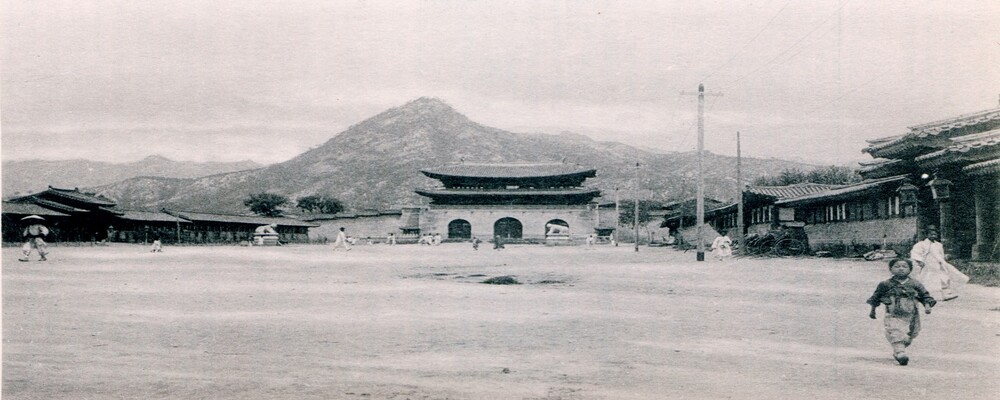

일제강점기 초기인 1913년 서울 광화문 앞 육조거리 모습. 서울역사박물관 제공

별들이 북극성을 둘러싼 듯하다.

달 뜬 새벽의 관청 거리는 물과 같고

말수렛소리는 먼지 하나 일으키지 않는다.”

(정도전의 <신도팔경> 중 ‘열서성공’)

“줄처럼 곧고 긴 거리가 넓고

별처럼 둘러싼 여러 관청이 나뉘어 있네.

궁궐문으로 관리들이 구름처럼 모이는데

훌륭한 선비들이 밝은 임금 보좌하네.

정치는 모두 공을 이루고

뛰어난 인재들이 무리에서 나오네.

거리에 행차소리 서로 들리니

퇴근 때라 매우 분주하구나.”

(권근의 <신도팔경> 중 ‘열서성공’)

한양으로 수도를 옮긴 지 3년 뒤인 1398년 4월26일 정도전은 새로운 수도 한양의 여덟 가지 모습을 담은 연작시 <신도팔경>을 지어 이성계에게 바쳤다. 새 수도에 자리잡은 새 왕조가 어엿하게 틀을 갖춰가는 모습을 자랑스럽게 노래한 내용이다.

앞에 소개한 시 ‘여러 관청이 별처럼 둘러싸다’(열서성공)는 관청들이 경복궁을 둘러싼 모습을 그렸는데, 신하들이 왕에게 충성을 다하겠다는 뜻으로 풀이된다. 정도전의 시를 받아서 권근이 지은 같은 제목의 시는 묘사가 좀더 구체적이다. 거리 모양이나 관리들이 오가는 모습, 퇴근 풍경이 생생하다.

이 거리는 어디일까? 바로 서울 광화문 앞 육조거리(육조앞길)다. 현재는 세종대로, 또는 광화문광장이라고 부르는 곳이다. 이 거리는 조선부터 일제강점기를 거쳐 대한민국까지 국가와 정부를 상징하는 정치적 공간이다.

1395년 9월29일 <조선왕조실록>을 보면, ‘광화문 남쪽 좌우에는 의정부, 삼군부, 육조, 사헌부 등 각 관청이 있다’고 돼 있다. 당시 광화문 앞 동쪽엔 최고 정치 기관인 의정부가, 그 서쪽 맞은편(정부서울청사)엔 최고 군사 기관인 삼군부가 자리잡았다. 정치와 군사를 국가 운영의 양대 축으로 삼되 정치를 군사보다 우위에 둔다는 뜻이었다.

초기에 정도전이 책임자를 맡았던 삼군부는 이방원이 일으킨 왕자의 난을 겪은 뒤 혼란을 겪다가 세조 때인 1457년 완전히 폐지됐다. 이에 따라 정치-군사의 최고 기관을 광화문 앞 좌우에 배치했던 공간 구조도 바뀌었다. 삼군부 자리에 예조가 옮겨왔다. 이때부터 고종 즉위 때까지 광화문 앞 관청 배치는 거의 바뀌지 않았다. 동쪽에 의정부, 이조, 한성부, 호조가, 서쪽에 예조, 중추부, 사헌부, 병조, 형조, 공조, 장예원이 버티고 있었다.

이 배치는 고종 즉위로 흥선대원군이 집권하면서 다시 바뀌었다. 대원군은 1865년 비변사를 폐지하고 의정부 권한을 강화하면서 삼군부도 원래 자리에 부활시켰다. 그러나 이것도 잠시였다. 흥선대원군 실각 뒤부터 일제 때까지 광화문 앞 육조거리 풍경은 극심한 혼란을 겪었다. 조선의 전통적 정부가 근대 정부로 바뀌었고, 일제 강점 뒤 조선 정부가 폐지되고 식민지 지배 정부가 들어섰기 때문이다. 시대가 혼란스러우니 육조거리 풍경도 혼란스러웠다.

일제가 만들어놓은 광화문통(육조거리의 일제 때 지명)의 모습은 해방 뒤에도 유지되다가 6·25전쟁 때 완전히 달라졌다. 폭격과 시가전으로 광화문 앞이 폐허가 됐기 때문이다. 이승만 정부는 광화문 앞을 재건할 의지도, 재정도 없었다. 광화문 앞 재건은 1960년대에야 시작됐다.

1960년대 이후 광화문 앞은 시민혁명의 터전이었다. 1960년 4월19일 서울 시내 대학생들이 중심이 된 시위대가 국회(현 서울시 의회) 앞에서 출발해 경무대(청와대)로 향했다. 시위대가 광화문 앞을 지나 효자로 국민대(정부서울청사 창성동 별관) 앞에 이르자 경찰이 총을 쐈다. 이날 서울에서 100명 이상, 전국에서 186명이 경찰의 총에 맞아 숨졌다. 항의 시위가 계속됐고, 일주일 뒤 이승만이 쫓겨났다.

1974년 세종로 모습. 서울역사박물관 제공

광화문 앞 시민혁명의 전통은 이어졌다. 1987년 6월 시민항쟁, 2002년 월드컵 응원, 주한미군 장갑차에 희생된 효순·미선 사건 항의 시위, 2004년 노무현 대통령 탄핵 반대 시위, 2008년 미국 소고기 수입 반대 시위, 2016~2017년 박근혜 대통령 탄핵 시위가 모두 여기서 벌어졌다.

광화문 앞은 조선에서 가장 너른 길이었다. 구간에 따라 조금 달랐지만, 대략 50m 남짓이었다. 대한제국 시기인 1897년 이사벨라 버드 비숍은 책 <조선과 그 이웃 나라들>에서 육조거리의 너비를 60야드(54.9m)라고 기록했다. 또 일제는 실측을 통해 육조거리 너비를 53m로 확정했다. 육조거리는 육조의 관청 담장이 많이 남아 있던 일제 때까지도 그대로 유지됐다. 이 거리의 너비가 달라진 것은 박정희 정부 시절이다. 1966년 서쪽으로 30m, 1971년 동쪽으로 20m를 넓혀 오늘 우리가 보는 너비 100m의 세종로가 만들어졌다.

2020년 9월28일 서울시는 박원순 전 시장이 추진해온 광화문광장 재구조화 사업을 11월 착공하겠다고 밝혔다. 서울시가 추진하는 광화문광장은 세종문화회관 쪽으로만 이어진 ‘편측 광장’이다. 광화문 앞의 서쪽은 광장으로, 동쪽은 차도로 만드는 것 이다.

이 계획은 육조거리 역사를 훼손하는 것이다. 서울시가 광장으로 만들겠다는 서쪽 대부분은 옛 육조거리가 아니라, 옛 예조·중추부·사헌부·병조·형조·공조·장예원이 있던 관청 자리다. 오히려 차도로 만들겠다는 동쪽이 육조거리에 더 가깝다. 동시에 옛 한양의 설계자들이 구상한 북한산~북악~경복궁~육조거리로 이어지는 중심축도 흐트러진다. 육조거리의 중심축은 광장의 동쪽과 차도 부근으로 보이기 때문이다. 광화문 앞 공간의 균형이 무너지면서 생겨난 문제다. 또 역사적으로 거리였던 곳을 억지로 광장으로 만들려다보니 벌어진 일이기도 하다.

김규원 기자 che@hani.co.kr

참고 문헌

이순우, <광화문 육조앞길>, 하늘재, 2012

<조선왕조실록> 온라인 서비스

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘그림자 전쟁’의 종말…중동이 요동친다

“총학 안 해” 회장 당선자가 스스로 당선 무효…초라한 학생 자치

![[단독] 이종섭 앞에서 막힌 ‘임성근 조사’…직권남용죄 가능성 [단독] 이종섭 앞에서 막힌 ‘임성근 조사’…직권남용죄 가능성](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0503/53_17147364734906_20240503502462.jpg)

[단독] 이종섭 앞에서 막힌 ‘임성근 조사’…직권남용죄 가능성

새 국회 순조롭게 열릴까…법사위원장 쟁탈 ‘먹구름’

‘가황’은 나훈아뿐…사람들이 모르거나 오해하는 그의 이면

![‘파괴왕’ 윤석열 대통령이 2년간 파괴한 10가지 [논썰] ‘파괴왕’ 윤석열 대통령이 2년간 파괴한 10가지 [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0503/53_17147369961991_20240503502443.jpg)

‘파괴왕’ 윤석열 대통령이 2년간 파괴한 10가지 [논썰]

베이비몬스터 ‘쉬시’ 뮤비 K팝 걸그룹 최단 2억뷰

‘아홉 살 때 교통사고’ 아빠가 진 빚…자녀가 갚아야 한다, 서른 넘으면

헌재 “‘광장벤치 흡연 금지’ 합헌…간접흡연 위험 배제 못 해”

“라니야, 엄만 머리숱 사라졌지만…꽤 후한 거래 같아”

![[역사 속 공간] 성종은 성공하고 연산군은 실패한 이유?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/1009/53_16653170108393_3116653169684186.jpg)

![[역사 속 공간] 이순신은 왜 선조의 명령을 거부했나?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0914/53_16630812709858_171663081197736.jpg)

![[역사 속 공간] 김정호, 위대한 지도 남기고 사라진 ‘노웨어 맨’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0627/53_16563273310074_4216563270063565.jpg)

![[역사 속 공간] ‘용산’에는 대통령 집무실이 없다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0525/53_16534123674075_5916534123063606.JPG)

![[역사 속 공간] 일제 총독 관저만 찾아다니는 한국 대통령실](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0408/53_16493828061729_99164938277598.jpg)

![[역사 속 공간] 숙종, 붕당정치를 ‘죽임의 정치’로 바꾸다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0318/53_16475387921853_2816475387617983.JPG)

![[역사 속 공간] 왜 대선 후보들은 청와대를 떠나려 할까?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0211/53_16445816590194_53164458160684.jpg)

![[역사 속 공간] 김상헌, 조선 후기 대의명분의 화신이 되다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0128/53_16433671350442_5116433670568993.jpg)

![[역사 속 공간] 이방원의 복수, 이방원의 유산](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0101/53_16409669358541_4416409668714209.jpg)

![[역사 속 공간] 경복궁 옆 송현동, 정도전의 피로 물든 땅](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/1214/53_16394211699347_5516394211432912.jpg)

![[역사 속 공간] 콤플렉스 왕 광해군, 궁궐 건축에 미치다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/1119/53_16373087447148_4216373087054487.jpg)

![[역사 속 공간] 통의동 백송은 뉘 집 나무였나?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/1030/53_16355719563657_8416355719160004.jpg)

![[역사 속 공간] 정도전의 경복궁, 이방원의 창덕궁](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/1010/53_16338489074821_8516338488654756.jpg)

![[역사 속 공간] 개화기 역관 형제의 운명을 가른 ‘언어’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0820/53_16294590647815_6116294590423311.JPG)

![[역사 속 공간] 연암 박지원과 친구들, 청계천에서 놀다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0716/53_16264230269304_6516264229828251.JPG)