일러스트레이션 이우만

살면서 우리가 억울하다고 느끼는 때는 타인이 평가하는 나와 내가 보는 나 자신이 너무나 다를 때다. 그 평가 속에 공들여 쌓아온 삶이 한순간에 무너지는 것 같다. 타인을 전체적인 감각으로 인식하는 일은 쉽지 않으며, 우리에겐 남의 내밀한 생애를 추적할 열정과 시간이 없고 자신의 호오(好惡)를 포기할 생각도 없다. 게다가 내 세월과 타인의 세월이 시간의 침식 속에 뒤섞이다보면 우리는 강하고 뾰족한 기억들 몇 개를 이어붙여 타인의 초상을 그리기 마련이다.

기억은 특권이자 족쇄“너, 아빠랑 꼭 닮은 거 알지?” 이건 가부장적 가족에서 억눌린 피해자 엄마가 딸에게 내뱉는 최대의 모욕이다. 의 저자 김기자는 엄마에게 자기 존재를 이렇게 규정당했다. 사실 그 딸은 섬세함과 예리함의 특성도 물려받았건만 엄마는 딸에게서 아빠의 자질 중 ‘너밖에 모르는 이상한’ 면모만 끄집어냈다. ‘애비 닮은 년’이란 말은 수치심이 되어 평생 딸에게서 떨어지지 않는다.

“그녀는 아주 쉽게 굴욕감을 느꼈다. 그녀는 존재했고 성장해갔지만 아무것도 되지 못했다. 그건 삶이 아니었다.” 소설가 페터 한트케가 자기 어머니의 생애를 요약한 문장이다. 살림을 살고 세간을 늘리는 데 밤잠을 줄인 엄마는 어쩌면 억울하게도 공허한 눈빛을 가진 한 명의 아낙네로 기록된다. 이성(理性)의 빛에 길들여진 자식에게 엄마는 19세기적 몽매를 떨치지 못한 채 지지리 궁상 속에 차차 소멸해간 사람이었다. 물론 그는 엄마를 애틋해했지만, 엄마는 자식에게 본인이 원하는 방식대로 각인되지 못했을 것이다.

우리의 기억은 저마다 차이가 나고, 타협을 거부한다. “나의 엄마는 자신은 피해자고 착한 사람이라는 도그마에 갇혀 자신이 얼마나 사악한 조종자이고 가해자인지에 대한 자각이 없다.” 김기자씨가 써내려간 엄마의 초상화다. 힘들게 삶을 질질 끌고 온 딸에게 엄마는 “흡혈귀처럼 나한테 달라붙어 고혈을 쪽쪽 빨아먹는 존재”로 남겨졌다.

우리는 흔히 시간 약속을 지키지 않는 사람에게 “당신은 타인에 대한 배려심이 없다”고 말한다. 그는 반박한다. “아니야, 시간관념이 없을 뿐이야.” 인식의 차이는 극과 극이다. 마찬가지로 자식에게 험악하게 군 부모들은 자식의 원망에도 대체로 “나는 한 점의 부끄러움도 없다”고 말하곤 한다.

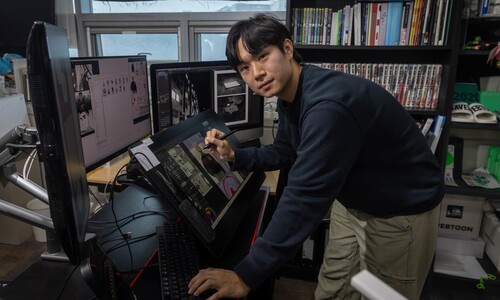

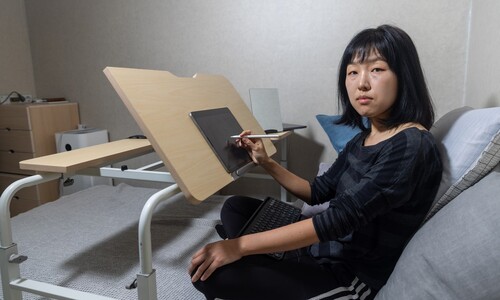

생애사 기록과 자서전적 글쓰기가 폭발하는 요즈음, 누구나 자기 삶을 떳떳하게 말할 수 있게 되었고, 그런 글쓰기로 상처 입은 나를 회복해간다. 그들에게 삶을 둘러싼 환경은 대체로 폐허 같고, 흙빛이고 시궁창이지만 서술되는 기억은 저마다 다르고, 그래서 각자가 남은 생에서 감당해야 할 몫들이 주어진다. 생각해보면 타인의 기억 속 내 모습도 마음에 안 들지만, 타인 역시 내 머릿속을 비집고 들어와 자기 모습을 가다듬을 수 없다. 기억은 특권이자 다른 한편 어쩌지 못하는 족쇄이기도 하다. 우리가 타인의 기억에서 온전한 유형으로 남거나, 혹은 타인의 전체 형상에 다가가기 위해 기울여야 하는 노력은 무엇일까.

용서의 기록들은 삶을 어떻게 바꿀까그의 생애사를 연구하고, 그의 언어를 기록하고, 그가 헤쳐온 시대와 환경의 제약을 감안해주고, 그 역시 한때 어떤 폭력의 희생자였음을 간파해준다면 어두운 그늘이 걷히면서 그의 모습이 아름답게 그려질 것인가. 설령 나와의 관계가 얼룩져 있더라도 그게 한때의 기억으로 녹아버리면서 말이다. 구술과 자서전적 글쓰기와 용서의 기록들은 과연 우리 삶을 얼마나 바꿔놓을 것인가.

이은혜 출판사 글항아리 편집장한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

돈 긁어 모으는데 웬 폐업? 강형욱 ‘보듬컴퍼니’ 재무제표 살펴보니

인권위 “채상병 사건 이첩보류 명령은 월권…기록 회수는 수사 방해”

“구글 본사 책상 내리치며 호통”…‘급조 논란’ 류희림 미국 출장 ‘뒷탈’

잠수교 보행데크, 오세훈은 안전성보다 디자인이 중요?

“고립된 박정훈 대령, 구름·돌과 대화하는 지경”

김호중 24일 구속 기로…슈퍼 클래식 공연 등 차질 불가피

아줌마·여기요·사장님?…식당 호칭의 40년 역사

‘반대 당론’ 추진 여당, ‘탄핵 거론’ 야당…채 상병 특검 수싸움

대구·강릉 32도까지 오른다…5월이 여름이야

정부 “의사 국시 연기, 있을 수 없어…추가시험 말할 상황 아냐”