구둘래 제공

1970년대까지 가로수는 아름드리 미루나무였습니다. 우리나라 개화기에 심었다는 미루나무는 하늘을 향해 곧게 뻗어 올라갔습니다. 어린 날엔 저러다 하늘까지 올라가는 것 아닐까 생각한 적도 있습니다. 학교에 가자면 후평 미루나무 가로수길을 지나야 했습니다. 끝없이 이어지는 아름드리 미루나무 길은 여름이면 곱고 반짝이는 잎이 팔랑거려 지나다니는 사람들은 잠시 피로를 잊었습니다. 겨울에는 잎이 다 떨어져도 커다란 둥치로 꿋꿋하게 서 있는 미루나무가 겨울을 잘 버티고 살라고 말하는 듯해 좋았습니다. 제천으로 시집갔을 때도 시댁이 있는 고암리에서 장락역으로 이어지는 신작로에 아름드리 미루나무 가로수가 있어 낯설지 않고 위안이 됐습니다.

큰 미루나무는 고개를 젖히고 한참을 쳐다봐야 끝을 볼 수 있었습니다. 지름이 1m 넘는 몸통에 키는 30m까지 자라는데, 잔가지들이 팔을 쳐든 것같이 위로 향했습니다. 마치 거대한 대빗자루 같습니다. 비포장도로 따라 심은 아름드리 큰 미루나무 길은 든든하고 시원하고 따뜻했습니다. 멀어질수록 점점이 작아지는 길은 한 폭의 그림 같은 풍경이었습니다. 미루나무는 성장이 빨라 우리나라 산업에 큰 힘이 됐습니다. 생명력이 강해서 가지를 꺾어 논둑이나 밭둑에 꽂아놓으면 가꾸지 않아도 저절로 뿌리가 나고 잘 자랐습니다.

제천이나 영월 쪽에 성냥공장이 있었습니다. 미루나무로는 나무젓가락과 도시락도 만들고 성냥갑이나 성냥개비도 만들었습니다. 한때 부녀자들이 부업으로 성냥갑이나 도시락을 만들기도 했습니다. 나무를 얇게 켜서 도시락이나 성냥갑을 만들면 부피가 엄청나게 늘어납니다. 부피는 크지만 가벼워서 여자들이 큰 바윗덩이 같은 보따리를 이고 다녔습니다. 이걸 본 외국인들은 깜짝 놀라 오마이갓, 원더풀 하면서 한국 여자들은 천하장사라고 감탄했다고 합니다.

한때 논둑 밭둑에 심은 미루나무가 아름드리로 자라자 논밭에 그림자를 길게 드리우게 됐습니다. 자기 땅에 심은 나무도 정부 허가 없이는 마구 베어버릴 수 없어 은근히 골칫거리가 됐습니다.

미루나무는 쓸모가 많아 값이 꽤 좋았는데, 미루나무 밭은 업자들이 쉽게 사갔지만, 여기저기 논둑 밭둑에 띄엄띄엄 있는 나무를 사갈 사람은 없었습니다. 어느 날 남편이 “동네 가운데 쓸데없는 미루나무를 사다가 팔아볼까?”라고 말했습니다. 그저 농담인 줄 알았습니다. 우리 가게는 문구를 팔아서 1년 중 3월이 제일 바쁩니다. 신학기에 혹시라도 다른 일을 벌이면 큰일입니다. 다음날 남편이 아침밥을 먹으면서 한 달 동안 미루나무 장사를 하겠다고 합니다.

이미 일이 벌어졌습니다. 말려도 소용없음을 알기에 아무 말도 못했습니다. 밭둑이나 논둑에 몇 그루씩 있는 미루나무를 싸게 사서 팔겠답니다. “제일 바쁜 신학기엔 하던 일이 있어도 멈추겠다, 생전 안 하던 무슨 나무 장사를 하나?” 따져 물었습니다. 미루나무가 물이 오르기 전 3월이 가장 좋은 때라고 합니다. 마침 나무를 사들이겠다는 장 사장이란 사람을 알게 됐으니 좋은 기회인 것 같다고 합니다. 농부들을 만나려면 아침 일찍 한 바퀴 돌고 저녁에 동네 한 바퀴 돌고 하면 되니까 가게에 별 지장 없이 부업으로 하겠답니다.

돌 지나면 낳고 돌 지나면 낳아 셋이 된 어린애들을 데리고 혼자서 어떻게 하나 눈앞이 캄캄해졌습니다. 너무 바빠서 아이들을 돌볼 시간이 없습니다. 그래도 셋이니 서로서로 의지하며 잘 놀고 먹고 합니다. 아이들이 독립심이 강해서 1월에 돌 지난 막내딸도 혼자서 밥을 먹습니다. 양을 좀 많이 하여 밥을 국에 말아주거나 비벼주면 숟가락 등으로도 떠먹고 손으로도 떠먹습니다. 반은 흘리고 반은 먹습니다. 두 살 많은 언니는 그렇게 하면 안 된다고 수저를 바로잡아주곤 했습니다. 애들을 좀 봐주려고 하면 가게에서 “계세요~” 합니다. 하교 시간이면 학생들이 몰려들어 방에서 아기가 울어도 들여다볼 시간이 나지 않았습니다.

미루나무 장사는 벌목 허가를 받는 일부터 시작됐습니다. 각 동네에 다니며 나무가 몇 그루 있나 수를 파악합니다. 동네 이장님들의 도움으로 나무 수 파악을 쉽게 할 수 있었답니다. 나무 베는 작업도 집집마다 자기네 나무는 자기네가 품값을 받고 마을 입구까지 책임지고 날라다놓도록 했답니다. 그저 논둑 밭둑에 몇 그루씩 있는 게 얼마나 되겠나 한두 차면 되겠지 하고 가벼운 마음으로 시작했는데, 막상 일을 시작하고 보니 동네마다 한 차씩 나오더랍니다. 장 사장님 도움으로 차량도 쉽게 구할 수 있었습니다. 허가받고 반출하는 모든 과정이 주위 아는 사람들의 도움으로 순조로웠습니다. 반출증을 끊어 목적지까지 실어 보내는 것까지 꼬박 한 달이 걸렸습니다.

까무러치도록 바쁜 한 달이 지나 4월이 되었습니다. 아이들은 엄마 아빠가 바빠 신경도 못 쓴 동안 어떻게 살아남았는지 정신을 차리고 보니 훌쩍 커 있었습니다. 남편이 어느 저녁 집에 들어오더니 방문만 열고는 돈다발을 턱 하고 던졌습니다. “이거 1천만원인데 당신 가져” 하고는 휭하니 놀러 나갔습니다. 그렇게 큰돈은 만져본 적도 없습니다. 누가 볼세라 가슴에 품고 두근거리는 마음으로 농협까지 걸어갔습니다. 창구에 돈을 내려놓으니, 저 안에서 높은 사람이 안으로 들어오시라고 합니다. 아이들을 두고 갔기에 서둘러 입금하고 집으로 돌아왔습니다. 신작로가에 줄지어 선 미루나무가 제법 푸르러진 이파리를 매달고 가지를 하늘로 뻗어 올리고 있었습니다.

전순예 1945년생·<내가 사랑한 동물들> 저자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘굴착비용도 부풀려’…김건희 여사 오빠 사문서위조 혐의 재판 증언

‘의제 샅바싸움’ 접은 이 대표…‘모든 의제’ 떠안은 윤 대통령

서울성모병원도 주 1회 휴진…빅5 병원 교수 모두 참여

미얀마 군부 쿠데타 3년…사망자 5만명, 끝없는 비극

경찰, 군 유가족 10명 검찰 송치…“검사 출신 김용원에 부화뇌동”

군 정신교재 “독도=분쟁지” 문제제기 묵살됐다…솜방망이 징계

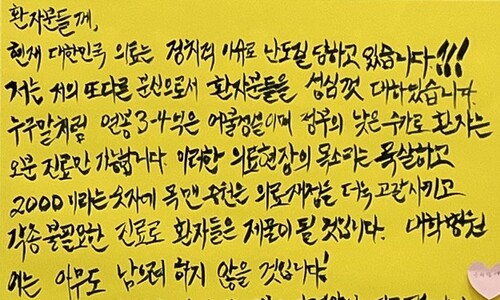

서울대병원 교수, ‘자필’ 사직 대자보…“5분진료 현실 묵살…2천명만 목매”

![[단독] 한동훈 딸 ‘허위스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토 [단독] 한동훈 딸 ‘허위스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17140981717962_20240426500969.jpg)

[단독] 한동훈 딸 ‘허위스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토

양조장 직원, 음주단속 걸렸지만 무죄…이유가 놀랍다

7월 공개될 삼성 ‘갤럭시워치7’, 혈당 모니터링 기능 추가될 듯