커크 W. 라슨 지음, 양휘웅 옮김, 모노그라프 펴냄

2023년 6월, 뜬금없이 100여 년 전 중국인의 이름이 한국 언론에 오르내렸다. 그 주인공은 1885년부터 1894년까지 조선에 청국 주차관으로 부임한 위안스카이(袁世凱, 원세개). 6월8일 싱하이밍 주한 중국대사가 이재명 더불어민주당 대표와 회동하며 보인 무례하고 오만한 태도가 사실상 ‘감국’(총독)으로 군림한 위안스카이나 다름없다는 논리였다.

흥미로운 점은 싱하이밍을 비판하려 위안스카이를 끌어들인 언론들의 논조가 묘하게 갈렸다는 사실이다. 어떤 언론은 위안스카이가 <만국공법>이 상징하는 국가 간 평등의 시대에 ‘수구적인’ 주종관계를 강요했다고 여긴다. 반면 다른 언론은 그가 중국이 조공국의 내정에 간섭하지 않던 관례를 무시하고 ‘근대적인’ 서구 제국주의를 모방해 조선을 사실상 속국 취급했다고 여긴다. ‘수구’와 ‘근대’ 사이, 위안스카이는 도대체 어느 쪽에 서 있던 걸까?

한중관계사 연구자 커크 W. 라슨은 얼핏 후자 입장인 듯 보인다. 그는 자신의 책 <전통, 조약, 장사>에서 19세기 후반 청의 대조선정책이 명백히 제국주의적이었다고 못박는다. 다만 그 뉘앙스가 자못 묘하다. 그가 ‘근대’나 ‘제국주의’ 같은 수사를 꺼내드는 이유는, ‘수구적인’ 청의 간섭으로 조선이 자주독립할 기회를 영영 잃어버렸다 여기는 한국 학자들 주장을 반박하기 위해서다. 라슨이 보기에 이른바 ‘청 제국주의’는 대단히 성공적이었으며, 심지어 조선의 근대화에 어느 정도 이바지했다.

물론 ‘제국주의’라 해서 청이 조선에 취한 태도가 같은 시기 서구 열강의 식민지 정책과 동일하지는 않았다. 라슨에 따르면, 적어도 조선 문제에 관해선 청은 전통적인 종주권을 주장하되 결코 내정과 외교의 완전한 장악에 나서지는 않는 ‘비공식 제국’(Informal Empire)이었다. 청의 대조선정책을 총괄한 북양대신 이홍장(李鴻章)이 조선과 미국의 수교 전 과정을 감독하고 조선이 청의 속방이라는 문구를 조약 1조에 집어넣기를 집요하게 요구하면서도 훗날 조선 국왕을 갈아치우라는 위안스카이의 요구를 묵살한 건 그래서였다.

이러한 ‘비공식 제국’은 조선과 외국이 맺은 다자적 관계로 뒷받침됐다. 조선에 대한 배타적 특권을 도모한 일본과 달리 청은 최대한 많은 열강이 조선과 수교하고 조선에 이해관계를 갖기를 주선했다. 모두가 침을 바르면 아무도 못 먹는다는 계책이었다. 사실상 일본 도시나 다름없던 일본의 거점 부산과 달리, 청의 거점 인천이 서구 열강은 물론 이집트와 오스만튀르크 상인까지 찾던 국제도시였다는 사실은 이를 잘 보여준다. 청이 조선에 도입한 ‘다자적 제국주의’(Multilateral Imperialism)는 청일전쟁 이후에도 다름 아닌 영국이 앞장서 보호하는 등 을사늑약 이전까지 질긴 생명력을 이어갔다.

라슨은 비단 조–청 관계의 복잡성을 조명하는 데 그치지 않는다. 위안스카이와 사사건건 맞선 고종의 미국인 고문 오언 데니는 주권의 신성불가침성을 역설했지만 바로 그와 같은 서구의 외교관과 법률가들에 의해 비서구 국가들에 불평등조약과 치외법권이 강요됐다. 조선의 ‘자주성’을 옹호하는 사람들은 청 사절에 대한 고종의 부복(俯伏)이 단순한 의례일 뿐이라며 그 의미를 애써 낮추려 들지만, 근대 서구의 외교야말로 가장 ‘의례적인’ 기예가 아니던가. 이렇듯 19세기 청과 조선의 관계는 주권이나 의례처럼 오늘날까지 뚜렷한 결론이 나지 않은 중요하고도 모호한 문제가 줄줄이 얽혀 있다. 단순히 중국대사의 무례한 행태를 비판하는 역사적 전거(典據)로 끌어올 수만은 없다는 이야기다.

유찬근 대학원생*역사책 달리기: 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

우원식, ‘명심’ 추미애 꺾었다…22대 전반기 국회의장 후보로

![‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발] ‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0516/53_17158444590842_2317158444259644.jpg)

‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]

경찰, 최은순씨 ‘잔고증명서 위조’ 공범 고발된 김건희 여사 불송치

김건희 여사 공개 활동 재개…용산 “적절한 시점”

우원식 “정략적 문제로 진전 안 되는 입법, 직권상정 하겠다”

이재명, ‘명심’ 뒤집은 우원식 이변에 “그게 당심이라고 봐야”

“홍준표 눈썹 문신 누구한테 받았나…문신한 의사·판사 다 공범인가”

법원 판단 앞둔 의대 증원…정부 “10명 중 7명 찬성” 설문 내놔

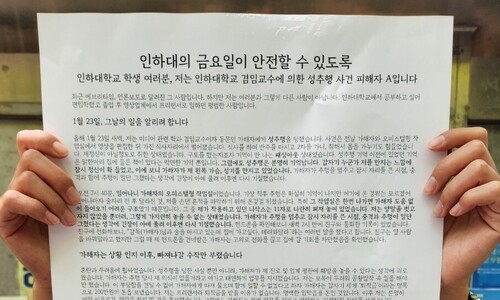

인하대 교수 성폭력 ‘미투’에…“왜 학교랑 엮음?” 비난 글

김건희 여사, 캄보디아 총리 오찬 참석…153일 만에 공개 행보