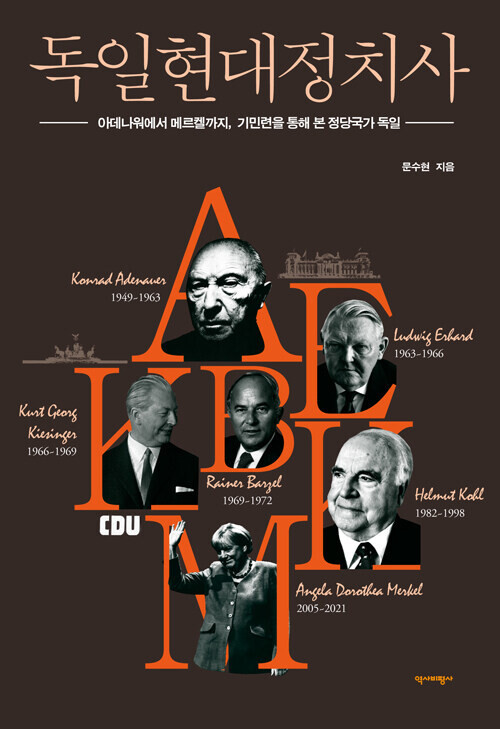

문수현 지음, 역사비평사 펴냄, 2023년

1968년, 독일 뮌스터대학 유학생이던 김종인은 당시 극에 달한 학생운동을 목도한다. 독일에서도 하루 100만 명이 시위에 나서던 그때, 그가 주목한 건 혁명의 변혁성이 아닌 체제 안정성이었다. 프랑스에선 파리가 마비되고 급기야 샤를 드골 대통령이 물러났는데, 어째서 독일은 그런 난리를 겪고도 사회가 동요하지 않는가. 김종인은 독일의 탄탄한 사회안전망에 답이 있다고 판단하고, 이후 ‘경제민주화’ 전도사로 거듭난다. 2009년 <한겨레21> 인터뷰에서 밝힌 이야기다.

독일의 보수정당 기독교민주연합(기민련)은 이런 안정성의 ‘수호자’처럼 여겨진다. 특히 한국 진보 진영이 기민련에 품는 감정은 어딘가 각별한 구석이 있다. 이들에게 기민련은 자본주의와 사회주의 모두를 극복한 “사회적 시장경제”를 정착시키고 과거 청산에 열심이며, 기꺼이 난민을 받아들이는 보수의 모범이다. 문수현의 <독일현대정치사>는 기민련을 둘러싼 화려한 수사, 그 이면을 들여다본다. 독일연방공화국 73년 역사에서 무려 52년간 집권했다는 점에서 기민련은 분명 안정적인 정당이었다. 기민련이 누린 안정성은 수많은 투쟁과 타협, 협상과 조정, 임기응변과 우여곡절을 거치며 쌓아간 것이기도 했다.

어쩌면 시작은 우리와 그리 다르지 않았다. 분단된 냉전국가의 보수정당으로서, 기민련의 초기 역사는 같은 시기 한국의 자유당과 적잖이 닮았다. 탄탄하고 체계적인 조직을 자랑하던 라이벌 사회민주당과 달리, 기민련은 소수의 명사 중심으로 돌아갔다. 개신교와 가톨릭, 시장의 자유를 옹호하는 보수주의자와 복지를 중시하는 기독교사회주의자의 대립은 “독일의 이승만” 콘라트 아데나워의 카리스마와 개인기로 겨우 봉합됐다. 기민련의 전매특허 “사회적 시장경제” 역시 경제민주화보다는 자유롭고 공정한 경쟁을 위한 국가의 개입을 옹호하는 쪽에 가까웠다. 이 시기 기민련을 떠받친 이념은 강력한 반공주의였다.

기민련이 달라진 건 1972년, 사회민주당에 밀려 정권을 잃고도 3년이 지난 뒤였다. 창당 이래 처음 선거에서 제2당으로 전락하며 비로소 야당이 됐다는 사실을 받아들이고 본격적인 체질 개선에 나선 것이다. 새로운 세대를 상징하는 당대표 헬무트 콜의 주도로 기민련은 이질적인 사회조직의 느슨한 연합에서 당원이 중심이 된 현대적 정당으로 탈바꿈했다.

더 중요한 변화는 이념 쪽에서 일어났다. 1975년 발표된 ‘만하임 선언’에서 기민련은 노조 등으로 조직화되지 못한 고령자, 미혼모, 실업자, 외국인 노동자가 겪는 어려움을 “새로운 사회문제”로 규정하며 이들의 대변자임을 자처했다. 자본과 노동의 전통적 대립 구도에서 드러나지 않던 약자에게 주목해, 이들을 새로운 지지층으로 동원하려 했다. 물론 3년 뒤 제정된 최초의 기본강령에서 이런 혁신적 기조는 크게 후퇴한다. 그렇지만 이후에도 기민련은 “사회국가”에 대한 의지를 결코 잃지 않았다. 신자유주의에 기울어진 미국의 로널드 레이건이나 영국의 마거릿 대처 정권과는 분명 달랐다.

흥미진진한 정치사인 이 책은 무엇보다 “정당은 무엇으로 사는가?”에 대한 길고 복잡한 대답처럼 느껴진다. 최초의 여성 총리 앙겔라 메르켈을 만든 건 민주적인 절차보다 소수파에 대한 산술적 안배를 중시하는 보수적 관행이었다. 기민련이 보여준 포용성은 뚜렷한 이념과 가치에 뿌리를 뒀다기보다는, 오히려 이에 의존하지 않고 ‘실용적으로’ 현안에 대응했기에 가능했다. 보수적이었기에 진보적이었고 가치가 없었기에 열려 있었던 기민련의 역설은, 너도나도 독일을 선망하는 한국에선 아직 제대로 다뤄지지 않은 듯하다.

유찬근 대학원생

*달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의협 “의대 교수 털끝이라도 건드리면 똘똘 뭉쳐 싸울 것”

지원받을 땐 한국식, 봉양할 땐 미국식?…아들만 보면 화가 났다

계단 오르기만 꾸준히 해도 사망 위험 24% 줄인다

![해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰] 해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17141316049754_20240426502385.jpg)

해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]

‘굴착비용도 부풀려’…김건희 여사 오빠 사문서위조 혐의 재판 증언

또 가자의 비극…응급 제왕 1.4㎏ 아기, 하늘나라 엄마 곁으로

녹색정의당, 다시 정의당·녹색당으로…“뼈아픈 총선 결과 성찰”

판문점 선언 6주년…문 “평화의 길로” 국힘 “망상 속 도보다리”

어른들 싸움 속에도…뉴진스 신곡 ‘버블검’ 뮤비 반일 만에 ‘500만 돌파’

캐머런 감독 “AI가 날 대체할 수도…배우 연기는 대신 못 해”