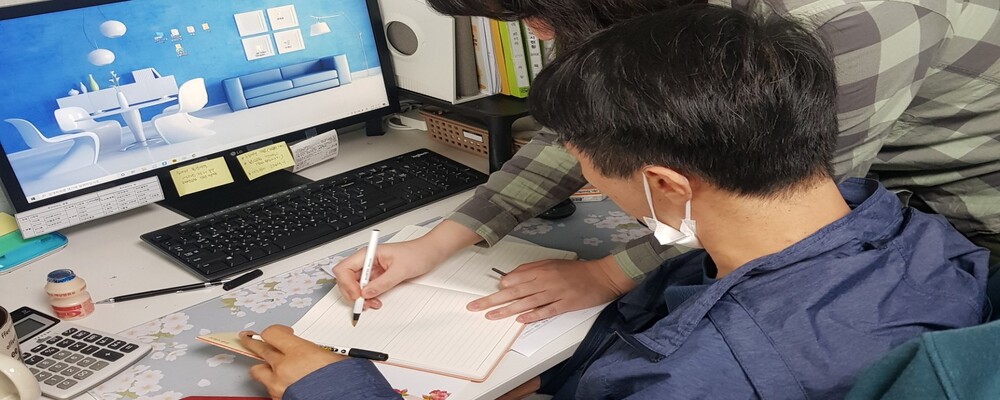

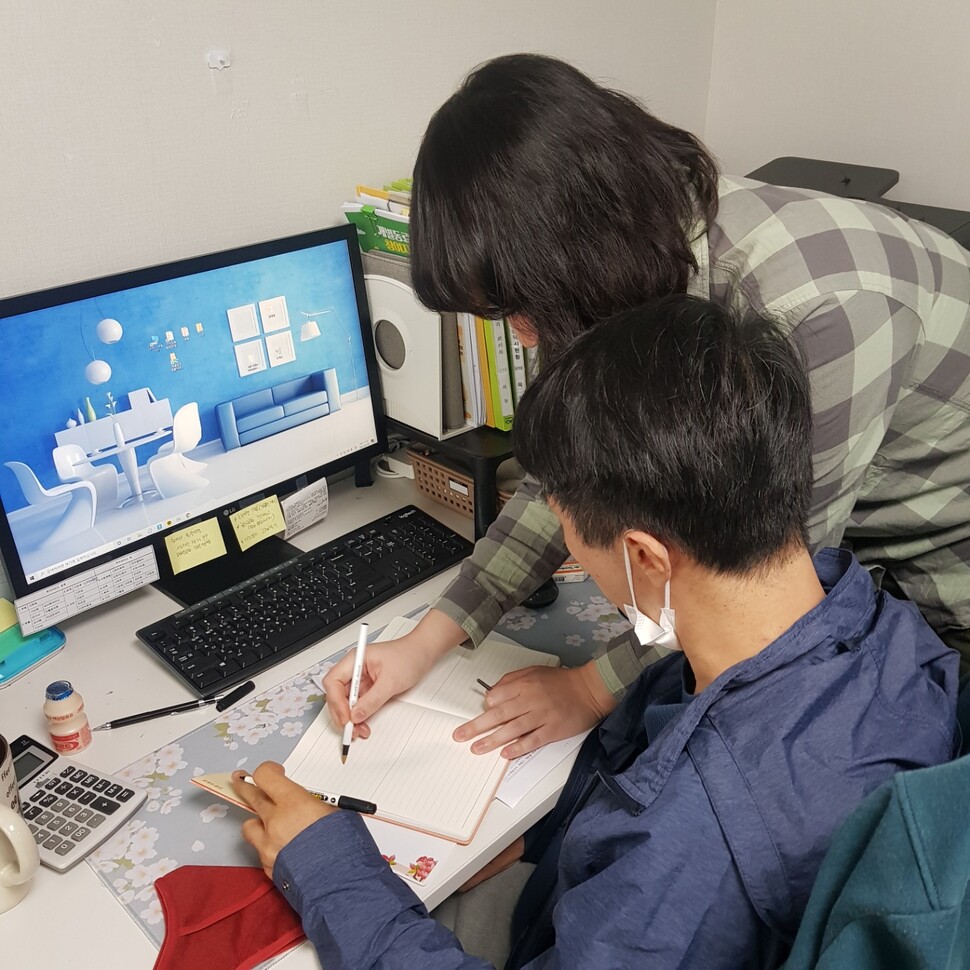

지원주택에서는 주거 코치와 여러 활동을 할 수 있다. 생활 지도를 받거나 요리하는 모습. 복지법인 프리웰 제공

제 아들은 발달장애인입니다. 13살 몸에 3살 정신연령을 지니고 살아가는 예쁜 녀석입니다. 아이고, 엄마 힘들겠다고요? 꼭 그렇지만은 않습니다. 아들은 아기 같은 투명함으로 집안에 웃음꽃이 피게 하는 1등 공신 역할을 톡톡히 합니다. 얼마 전엔 처음으로 ‘까꿍 놀이’를 따라 해 온 가족의 탄성과 칭찬을 한 아름 받았지요.

문제는 제 사후입니다. 장애인 활동지원사의 지원을 받겠지만 활동지원사가 24시간 곁에 있는 건 아닙니다. 정책이 그래요. 서비스 이용 시간이 정해져 있어요. 낮에는 어찌어찌 활동지원사의 도움을 받는다 쳐도 밤에는 어쩔까요? 자다가 배고프다고 냉동 도시락 비닐을 벗기지 않은 채 전자레인지에 돌리면요? 접시를 꺼내려다 깨뜨린 뒤 그 잔해를 밟고 피를 줄줄 흘리며 아침까지 울고만 있으면요? 이럴 땐 어떡해야 할까요?

그럼 시설에 보내라고요? 시설 몇 군데를 가본 적 있습니다. 하나같이 산속에 있더군요. 아들에겐 낯선 생활권이에요. 아들이 좋아하는 모든 건 지금 사는 대도시, 바로 이곳에 있습니다. 사람은 원래 살던 대로, 살던 문화권에서 사는 게 가장 익숙하잖아요. 아들도 마찬가지입니다. 그런데 이런 아들에게 “너는 장애인이니까 부모 죽고 나면 산속 시설에 들어가 영원히 갇혀 살아!”라고 해야 할까요? 그것이 최선일까요? 제 고민은 바로 이것입니다. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까.

뜬금없이 존댓말로 칼럼을 시작한 건 이 글을 읽는 독자가 내 입장이 되어 아들 미래에 대해 한 번쯤 같이 생각해보길 바랐기 때문이다. 나는 어떡해야 할까? 내가 죽은 뒤엔 아들을 시설에 보내는 것이 유일한 해결책일까?

정부의 ‘탈시설 로드맵’을 두고 발달장애인 부모들 사이에서도 의견이 갈린다. 지역에서 자립생활을 해야 한다는 쪽과 시설이라도 가지 않으면 죽는다는 쪽으로 갈린다. 시설이 좋아서 보내려는 부모는 없다. 그런데도 “시설이라도…”를 외치는 까닭은 ‘탈시설 그 이후’에 대한 대책이 전무하기 때문이다. 대책 없는 탈시설은 아들더러 “너는 이제 성인이 됐으니 집에서 혼자 살아” 하고 등 떠미는 것과 마찬가지기 때문이다.

그런데 말이다. ‘탈시설 그 이후’에 대한 대책이 촘촘한 정책으로 뒷받침돼 있다면 어떨까? 자신이 살던 동네에서 타인의 지원을 받아 얼마든지 잘 살 수 있는 환경이 조성되면 그때는 누구나 정부의 ‘탈시설 로드맵’을 두 팔 벌려 환영하지 않을까?

그래서 소개해보려 한다. 탈시설 로드맵을 뒷받침할 정책 중 하나인 지원주택 서비스. 지원주택이란 ‘집’과 ‘돌봄’이 합쳐진 형태의 주거모델을 말한다. 서울시 시범사업으로 운영되다 본사업이 된 지 얼마 되지 않았다.

지원주택에서 ‘집’은 공공임대주택이다. 그런데 알다시피 집만 덩그러니 준다고 아들의 자립이 완성되는 건 아니다. 아들을 지원해줄 인력이 필요하다. 그래서 지원주택 근처에 지원센터가 있다. 그러니까 이런 식이다. 공공임대주택 A동 201호부터 206호까진 지원주택으로 발달장애인 당사자가 거주한다. 지원주택에선 혼자 살아도 되고 친구와 함께 살아도 된다. 당사자 스스로 선택할 수 있다.

지원주택에서는 주거 코치와 여러 활동을 할 수 있다. 생활 지도를 받거나 요리하는 모습. 복지법인 프리웰 제공

바로 밑층의 101호는 지원센터다. 지원센터에는 ‘주거 코디’와 ‘주거 코치’가 상주한다. 주거 코디는 당사자 자립생활의 전반적인 계획을 세우고 점검한다. 주거 코치는 현장 실무자다. 지원주택 각 가정에 방문해 요리, 청소, 직장, 병원, 은행, 연애 문제 등 당사자가 필요로 하는 지원을 한다.

만약 지원주택에 들어가면 아들은 장애인 활동지원사의 지원을 받아 외부 활동을 하고 집에 있을 때는 주거 코치의 지원을 받을 것이다. 한밤중 비상 상황이 발생하면 지원센터에 직접 찾아가거나, 인터폰 또는 비상벨을 통해 주거 코치의 도움을 받을 것이다.

처음 지원주택이란 것을 알았을 때 내가 한 말은 “대박”이었다. 요즘 청년들은 잘 사용하지 않는, 꼰대를 인증한다는 그 말 “대박”. 30살 된 아들이 지원주택에 살게 된다면…. 나는 드디어 편하게 눈감을 수 있는 ‘비빌 언덕’ 하나를 찾은 셈이다.

이렇게 좋은 지원주택 서비스, 사업 초창기라 대부분 사람은 이런 서비스가 있는 줄도 모른다. 서울시에서 지원주택 사업을 받아 진행하는 곳은 충현복지관, 프리웰, 엔젤스헤이븐 정도 있다. 아직은 사업 규모가 작아 시설에 사는 장애인의 탈시설을 위한 방안으로 활용된다. 아들 같은 재가(집에서 사는) 장애인이 지원주택을 이용하려면 지원주택 규모가 지금보다 몇백 배 더 늘어야 한다.

마침 김부겸 국무총리가 정부의 탈시설 로드맵을 발표하면서 지원주택 규모를 대폭 늘리겠다고 밝혔다. 그 말에 기대를 걸었는데 국정감사 때 살짝 불안을 느꼈다. 권덕철 보건복지부 장관이 최중증장애인, 당사자 선택 등을 언급하며 탈시설 방향성에 심적 갈등을 겪는 듯한 느낌적 느낌이 전해진 것이다. 워워, 장관님. 그러지 마시길요. 부디 꿋꿋하게 나아가셔야 합니다.

최중증장애인이니까 시설에 살아야 한다는 방향으로 나아가면 탈시설 문제는 영원히 해결되지 않는다. 그보다는 최중증장애인도 지역에서 계속 살 수 있는 방법이 뭘지 고민하면서 정책으로 방법론을 뒷받침하는 데 모두의 지혜를 모아야 한다.

그렇게 지원주택이 확충돼 전국에 보편화하고 나면 지원주택은 이제 고령화사회에 접어들 우리 모두를 위한 새로운 주거형태 서비스로 자리잡을지도 모른다. 돌봄이 필요한 사람은 장애인만이 아니기 때문이다. 언젠가 홀몸노인으로 살게 될 나를 위해서라도, 이 글을 읽는 당신을 위해서라도, ‘집’과 ‘돌봄’이 합쳐진 새로운 주거형태인 지원주택이 모두의 희망이 되길 바라본다. 아들보다 하루만 더 살고 싶다고? 아니, 나는 아들보다 40년 먼저 편한 마음으로 눈감고 싶다.

류승연 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

심판 받고도 야당 탓?…윤 대통령의 선택지 3가지

의사협회 “교수님들 털끝 하나라도 건드리면 똘똘 뭉쳐 싸울 것”

어제만큼 덥다…낮 최고 30도 안팎

지원받을 땐 한국식, 봉양할 땐 미국식?…아들만 보면 화가 났다

국민연금 못 받을 거라는 ‘공포 마케팅’

![해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰] 해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17141316049754_20240426502385.jpg)

해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]

계단 오르기만 꾸준히 해도 사망 위험 24% 줄인다

‘굴착비용도 부풀려’…김건희 여사 오빠 사문서위조 혐의 재판 증언

경찰, 군 유가족 10명 검찰 송치…“검사 출신 김용원에 부화뇌동”

어른들 싸움 속에도…뉴진스 신곡 ‘버블검’ 뮤비 반일 만에 ‘500만 돌파’