윤해동 지음, 소명출판 펴냄

2014년 5월22일, 한국 군부는 계엄령을 선포한 지 이틀 만에 쿠데타가 성립했음을 전격 선언했다. 1932년 입헌군주제가 도입된 뒤 19번째 쿠데타가 일어남에 따라 국왕의 승인 여부에 국내외의 이목이 집중된다. 20세기 초 일본과 러시아의 대립을 잘 이용해 독립을 유지했을 뿐 아니라 ‘자주적 근대화’에도 성공한 덕에, 왕실은 비록 실권은 없을지언정 국민의 절대적 존경과 지지를 받고 있다. 한국에서 5년에 한 번꼴로 쿠데타가 되풀이됨에도 비교적 정치가 안정되고 경제적으로도 완만한 성장을 이룰 수 있었던 건, 이러한 신뢰를 기반으로 한 국왕의 조율 능력 덕분이었다. 한국의 민주주의가 ‘쿠데타 민주주의’라 불리는 이유다.

역사학자 윤해동의 <식민국가와 대칭국가>는, 이처럼 한국이 식민지로 전락하지 않았다는 가정에서 이야기를 시작한다. 눈치 빠른 독자라면 대체역사 속 한국이 현실의 타이(태국)를 그대로 가져왔음을 금세 알아챌 것이다. 지은이가 다소 엉성할 뿐 아니라 자칫 역사에 존재했던 다양한 가능성을 지워버릴 수도 있는 위험한 가정을 끌어오는 이유는, ‘식민지’를 떠올리는 순간 정지되고 마는 우리의 사유에 균열을 내기 위해서다.

일제 치하 36년은 있어서는 안 됐던 시간, 현재 한국이 가진 모든 문제를 배태한 시간으로 너무나 쉽게 치부되곤 한다. 아직까지 식민지라는 실패를 거치지 않은 ‘올바른’ 역사를 갈망하는 목소리를 어렵지 않게 찾아볼 수 있는 것도 그 때문일 것이다. 하지만 윤해동은 식민지를 결여나 비정상으로 여기는 태도야말로 인식론적 공백을 초래한다고 비판하며, 이를 메우기 위한 첫걸음으로 ‘식민국가’를 제시한다. ‘일제강점기’란 표현이 보여주듯 식민지기 조선총독부는 그간 이민족의 군사정부 정도로 여겨졌으나, 실은 식민지 조선의 근대적 경제와 사회를 주조해낸 주체였다는 것이다.

여기까진 식민지 시대야말로 근대의 시원(始原)이라 여기는, 전형적인 식민지 근대성론의 이야기와 크게 다르지 않다. 그러나 그 흐름을 주도하기도 했던 윤해동은, 식민국가의 반대편에 ‘대칭국가’를 설정함으로써 모든 근대는 식민지 근대이며 따라서 ‘진정한’ 혹은 ‘제대로 된’ 근대 따윈 존재하지 않는다는 탈출구 없는 세계에서 한 걸음 더 나아간다.

식민국가는 식민지민의 동의 없이 자신의 의지를 관철할 수 있었던 강한 국가였지만, 바로 그 이유로 인해 주권 부재라는 결정적 약점에서 자유롭지 못했다. 그 틈을 파고든 게 식민지배 전 시기에 걸쳐 부단히 결성된 다양한 정치적 결사였다. 이들 결사는 식민국가에 맞서는 저항권력이었을 뿐 아니라, 갈 곳 잃은 주권의 대변자를 자임하는 반(半)국가이기도 했다.

비록 윤해동은 식민국가 분석에 책의 대부분을 할애하지만, 독자로선 오히려 대칭국가 쪽에 관심이 간다. 비단 조선총독부뿐 아니라 해방 이후 독재정권까지, 20세기 한반도의 강력하지만 정통성 부족에 시달리던 ‘공식’ 국가는 필연적으로 이에 맞서는 ‘비공식’ 대칭국가를 만들어낼 수밖에 없지 않았을까? 윤해동의 말마따나 억압의 경험을 “빛나는 인간적 가치를 발견하는 극적인 계기로 전환”한 수많은 대칭국가야말로, 식민지배가 남긴 진정한 유산이 아닐까? 각종 ‘케이(K)-담론’이 횡행하며 한국의 선진국 진입을 당연하게 받아들이는 지금, 식민지 경험을 짐이 아닌 밑천으로 삼을 방법을 고민해본다.

유찬근 대학원생

*유찬근의 역사책 달리기: 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

*한겨레21 뉴스레터 <썸싱21> 구독하기

https://url.kr/7bfp6n

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

파타야서 ‘범죄도시’ 닮은 한국인 납치살해…드럼통에 사체 숨겨

‘3연속 입틀막 경호’ 차장, 병무청장 ‘승진’…민주 “윤 대통령의 귀틀막”

경찰, 채상병 특검법 의식했나…임성근 전 사단장 조사한다

윤 정부 첫 최저임금위원 선정…‘주 69시간 노동’ 설계자 등 참여

21년 만에 최강 태양 폭풍이 지구로 날아든다

의협 “법원 제출자료에 ‘2천명’ 근거 없다”…정부 “1만명 부족 거듭 밝혀”

오로라는 추운 북쪽? ‘대폭발’에 멕시코서도 봤다, 한국은 빼고

20km 걸어서, 41일 만에 집에 온 진돗개 ‘손홍민’

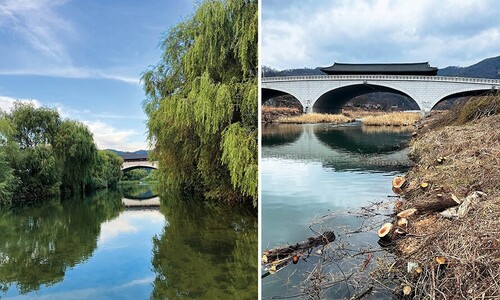

버드나무 300그루 베더니 물놀이장 밀어붙이나

윤 대통령, ‘디올백 수수’ 언제 알았나…김건희 여사 수사 쟁점