강원도 평창군 진부면에서 4300여㎡ 밭에 2년째 농사짓고 있다. 주말농장이라 하기엔 내가 사는 경기도에서 멀고, 면적도 넘친다. 그런 곳에서 나는 왜 농사짓게 됐을까.

우리 부모님은 1980년대 초까지 강원도 영월에서 서점을 했는데, 그때 거래처에서 미수금 대신 이 밭을 받았다. 어머니 말로는 받을 돈에 한참 못 미쳤다고 했다. 지금은 2차선 도로가 정선까지 시원하게 뚫렸지만, 내가 중학생이던 1990년대까지는 강가 벼랑 밑으로 아슬아슬 이어지는 신작로가 전부인, 촌 중의 촌인 곳이었다. 게다가 밭은 사방이 남의 땅으로 막힌 맹지. 팔자니 돈이 안 되고, 뭘 해보자니 멀고 모호하던 이 밭을 부모님은 딸들에게 주겠다고 말해왔는데, 왜인지 명의는 오빠 앞으로 돼 있었다. 그러다 지난해에 말하자면 긴 사정으로 나와 언니가 증여받게 됐다. 적잖은 증여세와 취득·등록세를 성실히 납부하고 나는 땅주인이 되었다!

동네 사람이 가을에 감자 몇 상자 보내주는 조건으로 이 밭을 부치다가 연로해지셔서 그만둔 이래 더는 농사짓지 않은 지 십수 년째. 풀씨 날아다닌다는 민원이 자꾸 들어와 지난 10여 년간 한 해에 한두 번씩 밭에 들러 묘목을 심고 풀도 깎고 하며 최소한의 관리를 해왔는데, 명실상부 땅의 소유자가 되니 뭔가 더 해보고 싶은 욕심이 들었다. 남편, 언니와 상의해서 밭의 일부에 감자를 심어보기로 했다. 감자는 일단 심기만 하면 캘 때까지 별로 손이 가지 않는다고 했다. 각기 초·중·고에 다니는 조카 셋과 뒤늦게 직장생활을 하느라 비썩 곯은 언니, 오십견이 와서 오른쪽 어깨를 잘 못 쓰는 나. 멀쩡한 일꾼은 남편 하나였다.

애초에 견적이 안 나오는 일인 건 알았다. 일꾼은 오합지졸이지, 그래도 다들 입은 있어 밥은 먹어야지, 멀리 갔으니 잘 곳은 있어야지. 오며 가며 기름값에… 그러나 돈으로 바꿀 수 없는 귀한 경험도 있는 거라고, 소유엔 비용이 드는 법이라며 스스로를 설득했다.

2020년 4월 어느 토요일 오후, 일꾼 여섯 명이 평창 ‘우리 밭’에 입성했다(사진). 손에 호미를 들고. 밭은 방치된 세월이 긴 만큼 마른풀로 뒤덮여 있었고, 땅이 굳어서 호미가 잘 들어가지 않았다. 조를 나눠 세 명은 마른풀을 걷어내고 다른 세 명은 그 자리에 호미질했다. 아직 봄이 오지 않은 평창에선 장갑을 끼고 있어도 손이 시리고, 호미를 쥔 손아귀와 팔과 어깨 무릎 다리 허리가 아파왔다. 새들은 제 이름을 부르며 울고 초보 농사꾼은 제 관절을 부르며 울었다. 어깨야 무릎아…. 한나절 밭을 기어다니며 일한다고 했는데 별로 티나지 않았다. 허리를 펴고 돌아보면 왠지 밭이 더 커진 듯한 기분이 들었다. 해가 기울 때쯤 “내일 더 하자”며 숙소로 돌아갔다. ‘내일’엔 아이들도 어른들도 일어나기 힘들어 뭉개다가 늦은 아침을 먹고 각자 집으로 올라갔다.

그리고 그다음 주, 오합지졸이 다시 모였다. 지난주와 다른 점이라면 날씨가 조금 따뜻해졌고, 나를 알고 적을 알게 된 것이랄까. 여전히 엉킨 풀과 굳은 땅과 싸우는데, 갑자기 분위기 ‘데우스 엑스 마키나’(그리스 희곡에서 복잡하게 꼬인 문제를 단번에 해결하는 존재). 저 멀리서 트랙터 한 대가 우리를 향해 달려오고 있었다. 트랙터에서 내린 이웃 어르신이 말했다. “내가 밭 좀 갈아드려도 될까요?”

글·사진 김송은 송송책방 대표

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

우원식, ‘명심’ 추미애 꺾었다…22대 전반기 국회의장 후보로

![‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발] ‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0516/53_17158444590842_2317158444259644.jpg)

‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]

경찰, 최은순씨 ‘잔고증명서 위조’ 공범 고발된 김건희 여사 불송치

김건희 여사 공개 활동 재개…용산 “적절한 시점”

우원식 “정략적 문제로 진전 안 되는 입법, 직권상정 하겠다”

이재명, ‘명심’ 뒤집은 우원식 이변에 “그게 당심이라고 봐야”

“홍준표 눈썹 문신 누구한테 받았나…문신한 의사·판사 다 공범인가”

법원 판단 앞둔 의대 증원…정부 “10명 중 7명 찬성” 설문 내놔

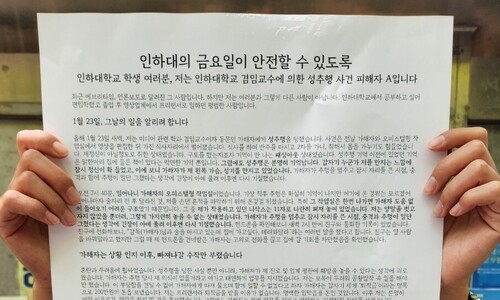

인하대 교수 성폭력 ‘미투’에…“왜 학교랑 엮음?” 비난 글

김건희 여사, 캄보디아 총리 오찬 참석…153일 만에 공개 행보