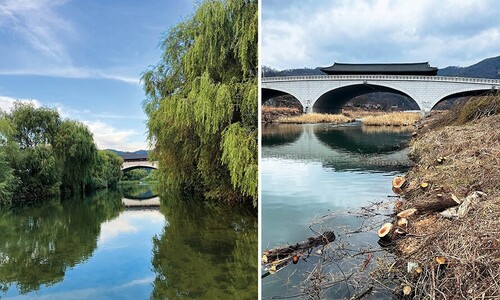

2주 새 밭이라고 부르기에 민망할 정도로 풀이 자랐다.

우리가 일상생활에서 세는 숫자 단위는 대개 억 이상을 벗어나지 않는다. 내 주변에 조 단위 재산을 가진 이는 눈 씻고 찾아봐도 없다. 조의 1만 배인 경이나, 경의 1만 배인 해 단위 숫자에 이르면 머리가 지끈거리기 시작한다. 무람없는 인플레이션의 시대라 해도 그렇다.

항하사라는 숫자 단위가 있다. 항하는 인도인의 정신적 젖줄이라는 갠지스강을 말한다. 항하사는 갠지스강 변의 모래알 수다. 길이만 2506㎞에 이르고 강 유역면적은 무려 84만㎢로, 우리가 사는 한반도 넓이(22만3646㎢)의 네 배에 가까운 갠지스강 변의 모래알을 누가 세어봤을까? 어쨌든 항하사는 10의 52제곱이란다. 10에다 0을 51개 더 붙여야 한다.

때 이른 폭염과 종잡을 수 없는 장맛비에 넌더리가 나던 지난 주말, 나는 밭에서 풀의 항하사를 보았다. 그 안에 발을 딛는 것조차 두려웠다. 뱀이 물까봐. 이 밭에 이렇게 많은 풀이 자란다는 사실이 믿기지 않았다. 2주 전 해거름 녘 밭을 나설 때만 해도 작물 주변은 나름 깔끔했고 잡풀은 함부로 덤비지 못하는 듯했다. 장마와 폭염이 그새 이 불청객을 보란 듯이 폭풍 성장시키고선 콧노래를 부르고 있었다.

작물은 폭망 수준이다. 지난해엔 키가 2.5m는 돼 보일 정도로 멀대 같던 옥수수는 잘해야 내 앙가슴 높이에도 미치지 않는다. 그마저 풀 등쌀에 위태하다. 달린 옥수숫대도 쪼그마하고 알갱이는 유치원생 앞니처럼 듬성듬성하다. 풀에 파묻힌 배추는 이파리가 물러터지고 어떤 놈은 썩은 내가 난다. 비 온 뒤 햇볕에 이파리가 말라야 하는데 훨씬 키 큰 풀들이 햇살을 방해한 탓이다. 양파와 대파, 감자는 풀과 구분하기조차 힘들어 찾기를 포기했다.

이상만 높고 행동은 게으른 얼치기 농군의 말로다. ‘친환경 영농’이라고 으스대며 비닐 멀칭을 사절하고 ‘기술 영농’을 부르대며 모터로 물을 끌어오면 뭐 하나. 달걀껍데기와 식초로 칼슘 액비를 몇 통씩 만들어놔도 저 풀밭엔 뿌릴 수 없다. 누구 좋으라고 그 짓을 한단 말인가. 매일 들여다보는 텃밭이 아니라 주말에 한 번 찾는 주말농장으로 150여 평을 농사짓는다는 건 애초 쉽잖은 일이다. 밀려오는 자괴감에 고개만 주억거렸다.

다만 상업농가도 농사가 시원찮아 채소값이 폭등한 상황을 보며 동병상련의 마음으로 자신을 위로해보는데, 저 장엄한 풀밭을 어떻게 해야 할지 답을 찾기는 영 쉽잖다. 고랑의 풀은 예초기로 벤다지만, 이랑 위 작물 옆에 껌딱지처럼 다닥다닥 붙은 녀석들은 일일이 손으로 뽑아야 한단 말이다.

맥없이 밭을 나서는 나를 향해 풀들이 깔깔대는 웃음소리가 들린다. “얼치기야. 우리를 뽑을래, 갠지스강 모래알을 셀래?”

글·사진 전종휘 <한겨레> 기자 symbio@hani.co.kr

*농사꾼들: 주말농장을 크게 작게 하면서 생기는 일을 들려주는 칼럼입니다. 김송은 송송책방 대표, <한겨레> 김완, 전종휘 기자가 돌아가며 매주 연재.

*한겨레21 뉴스레터 <썸싱21> 구독하기

https://url.kr/7bfp6n

![[속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사 [속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0513/53_17155628616096_191715562263246.jpg)